2024年3月 なごり雪

3月は卒業式など別れの季節であり、「なごり雪」でも降れば、あの有名な歌を思いだします。1組の男女の恋の思い出を切なく描いていますが、何かが変わりそれぞれの出発の気配も感じさせる歌です。これから少しずつ春の陽気が始まり、あらゆるものが活発に動きだそうとします。私たちも本格的な春に向けて希望、活力を持ちたいです。

2024年2月 ウォーキング

まち歩きを楽しむ人が増えています。歩くことはメリットがたくさんあります。体力がつく、ダイエット効果、健康維持、気分転換、ストレス解消、仲間づくり、季節を感じる等々。今、私の所属する法人ではアプリを活用したウォーキング対抗戦が始まりました。各チームの参戦の目的は様々だと思いますが、私たちは仲間づくりを楽しみます(笑)

2024年1月 経路

自動車で知らない土地にでかけた際、カーナビのルート検索すると、目的地への最適なルートが地図上に表示されます。でも本当に最適なのか疑うことがありませんか。一番よい経路は、距離が短い?時間が短縮?整備された道路? でもでもやっぱり、自分の目で現在いる場所や標識や風景を確認し安全を最優先して進んでいきましょう。

2023年12月 こける

1ヶ月前に転けました。傷跡を見るたびに、なぜ、こけたのかしら?と思うのです。暗い道だった?足がもつれた?考え事してた?老い?・・こけるという言葉は失敗した時にも使うようです。 まあ・・失敗なんですね(苦笑)。この程度でよかった、これからは気をつけようと、無残な傷跡も自らを戒めのきっかけになっています(笑)

2023年11月 統計

なにかをしたい時、進んで資料を収集したり、数量化したりして、問題の解決を図ることをします。 そして、統計的な処理をされ、棒グラフ、折れ線グラフなどに表われると、思いもよらなかった発見を得ることがあります(驚、喜)。 それは、自分の考えを正しく判断することに欠かすことのできないものなのですが、・・・偶然の産物とか、奇跡とか、運とか、非科学的と言われる話も魅力的です。(苦笑)

2023年10月 満月

中秋の名月(9月29日)をご覧になりましたか。今年は満月と同じ日で大きく綺麗でした。 月の満ち欠けは、始まりの新月から三日月へ、そして満月になり、また欠けていき新月にもどるということです。 およそ29.5日、ひと月という暦の単位ですね。暦はいつまでに何かをしなければならないという日程表に使いますが、月の満ち欠けを見て過ごせば、新月の日に何かやりたいことをスタートし、 ゆっくり満ち欠けていく月に合わせて進めば、忙しい(心をなくす)と言うことが少なくなるかもしれません(笑)。ちなみに10月の新月は、洛和会ヘルスケア学会の日です!!!

2023年9月 夏バテ!!

一か月前から右上奥歯の違和感が痛みに変わり、二の足を踏んでいた歯科治療を開始しました(冷汗)。 どこの歯医者に行くか迷い、インターネットで検索していると、なんとも奥深い!!「歯の歴史」をみつけました。 歯みがきはお釈迦様が最初に提唱したとか、昔はむし歯になったら神仏に祈っていたとか、歯みがき粉のルーツとか、歯ブラシと名のついた商品は大正2年のライオンの歯ブラシとか・・こんな歴史を知ると進化した現在の歯科治療に身震いがします(怖)。 歯の大切さを痛感し、歯の手入れをカイゼンすることに決心しました(苦笑)。

2023年8月 夏バテ!!

先日、電化製品を買おうとお店に入り物色していた途中、突然、胸をしめつけられるような感じが約20秒!心筋梗塞!!狭心症!!と頭に浮かんだとたん症状はなくなっていきました。 (冷や汗)その日は連日の外気温38度の猛暑!!!どうも夏バテのようです。(苦笑) 最近の生活状況に思いをめぐらせ・・反省!!健康管理も改善の対象だということに我が身を通して痛感したしだいです。

2023年7月 段取り

段取りの上手い人は、自分のやることの順序や方法がしっかりと頭の中に入っていて、何か違った展開が起きても、対処ができ、ムダな作業が起きないといいます。三手先を読んでいるようです。初めから備わっている能力でなければ、どのような訓練があるのでしょうか。 三手先を読む訓練は、将棋でも始めてみましょうか(苦笑)

2023年6月 面談のコツ

今の時期、面談が行われています。よい面談のコツは相手に話をしてもらうこと、話の落としどころを決めておくことと言われます。 相互理解を深めることが効力を発揮しますが、個々人の私の物語を語りだすことがあります。その人の人生や考え方を知るほどに、相手を苦手にならず、好きになればよいのですが・・(苦笑)

2023年5月 お茶

2023年の八十八夜は5月2日でした。八十八夜に新茶を飲むと病気にならないという言い伝えがあります。栄養素をたっぷり含んだお茶を飲みたくなりますが、「お茶」には別の効果もあります。「お茶しませんか」「お茶でも飲みにきてくだい」という誘い文句により人と人との交流のきっかけにすることがあります。古今東西、「お茶」「ティータイム」はコミュニケーションのひとときになると思います。「一杯やろうよ」でもいいのですが・・(笑)。

2023年4月 節目(ふしめ)

冬と春は季節の節目です。特に3月、4月は人生の節目となる時期でもあります。不思議にこんな時には、あれを変えよう、これをやろうとアイデアや新しいことを思いついたり、長年疎遠になっている友人に便りでもだそうかと思ったりします。節目の時期や数は人によってさまざまですが、いい思いつきは実行していきたいものです(苦笑)。

2023年3月 マスクを外す日々

マスクを外す日々が再開しようとしています。見えなかった表情(目元や視線、口角)が現れます。特に口角の上げ下げは印象を変え、好感を持たれる笑顔は仕事にもプライベートにもよい効果を上げるようです。マスクを外す機会が増える前に笑顔の練習が必要かも…(笑)

2023年2月 豆まき

節分に豆をまきました。豆は福豆という炒った大豆です。まく前に正式な豆まきの手順をインターネットで参考にしました。特に気を使ったのが豆を入れた器を左手に、胸の高さに持ち、右手で下手で投げてまくということです。この技の意味はわかりませんでしたが、まじめにやると難しい(苦笑)。IT、AI、DXの時代でもこうした行事はなくなりませんね(楽)。

2023年1月 リヤカー

年末に自転車と合体したリヤカーによる配送によく出会いました。狭い路地では自動車よりも機動性と配送効率を発揮しています。燃料も使わないエコ&省エネの優れたハイブリッドです。さらに自転車をこぐことが効率的な運動効果も生み出しているように思います。新年には他にもこのようなエコなアイデアに出会いたいものです。

2022年12月 手洗い

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本人の日常生活の手洗い習慣が注目されました。 帰宅時、食事前、トイレ後など当たり前のように手を洗いますが、ウイルス感染を防ぐ手洗いは石鹸をしっかり泡立てて、30秒以上手をこすり、流水で15秒以上洗い流すことが必要です。 その必要な時間をかける工夫として、以前より歌を口ずさむ(頭の中で)ことが提案されています。私はカラオケ練習曲のあのフレーズです(楽し)。皆さんはどのような曲?

2022年11月 ハンコの使い方

ハンコは古くは国や支配者の正式な権力の象徴として扱われていたようです。日本では明治維新で庶民のだれもが苗字を名乗るようになり、ハンコが広がっていきました。 ハンコは自分の意志を表わすものですが、直近の行政改革担当大臣は「認印は本人確認にならないので廃止する」いう見解を示されています。 脱ハンコの動きは引き続き注目ですが、友人は魔除けとして高額な象牙のハンコを作り、私の実印は苗字ではなく名前です(汗)

2022年10月 時をムダにしない?

通勤電車のボックス席。目の前の女子高生が突然、前髪にカーラーを巻き始めました! 早朝の電車の中はバラバラと座っていて、全体的に静かに外の風景を見ています。他には眠っている男性、新聞を読んでいる会社員、パンをかじっている学生もいます。 わずかな通学時間の巻き髪は、時をムダにしない効率的作業なのでしょうか(苦笑)。

2022年9月 働き方改革

晴耕雨読という言葉がありますが、近ごろの暑さでは晴耕するのもちょっとしんどいので、晴れていても涼しい部屋で読書をしたいところです。読書といえば最近は朗読アプリなるものがあり、内容の読み聞かせをしてくれるとのこと。こうなれば晴耕しながら読書(聞書?)もできる。とても効率がいい。これって働き方改革では? しかし雨の日が空いてしまいました。何をしましょうか…?

2022年8月 隣の話

地下鉄で隣の席に座っていた人たちの会話…「アドラーって知ってる?」「知ってる。『嫌われる勇気を持て』やろ」「そんなんできひんわ! 好かれんといじめられる」「自分の意見を言ったら嫌がられるやんな」「でも、自分の成長のために嫌がられても発言しなさいって」…アドラーの心理学です。電車の中で思わぬ哲学的話題が聞こえて、なんとも考えこんでしまいました(苦笑)

2022年7月 扇子

夏の暑さをしのぐ道具に扇子があります。扇子は、扇いで風を起こし涼しさを得る目的以外にも、笑ったりおしゃべりする時に口元を隠したり、和装の時に帯にさしたり、芸事の小道具であったり、末広がりの形状から縁起ものとして贈答品に選ばれたりもします。一つのものが多様な用途に用いられるのはおもしろいです。 そういえば、お部屋に飾るとインテリアになります。アイデアが浮かびます(笑)。

2022年6月 温泉の効能

温泉旅館がアメニティの化粧水等をなくし、タオルのみになってきましたが、最近では不便さを感じず、慣れてきました。長年のサービスは、止める時に大きな理由が必要とされますが、コロナ禍での感染対策が温泉場の環境を改革していくように思います。 でも、温泉にはゆったりとちょっと長く入ると腰痛が軽減するという昔からの効能は変わりありませんでした(笑)。

2022年5月 電子マネーカード

プリペイド型電子カードを交通機関やコンビニで使用しています。お財布を出さずにタッチするだけの処理。便利です。でも、関西圏では使えても関東圏では使えないとか、ファミリーマートでは使えるものがセブンイレブンでは使えないとか・・・こんなこともあります(悲)。これから、標準化したプリペイドカードになるでしょうか?

2022年4月 掛け声

京都の春を呼ぶ風物詩「都をどり」が開催されています。あの名高い掛け声「ヨーイヤサ」は、コロナ禍から抜け出し、新しい春に新たに何かを始めようとする意気込みを後押ししてくれるようにも思います。さて、私は「よいしょ!」と掛け声をかけて立つことにします(笑)

2022年3月 ハンカチのルーツ

ハンカチのルーツは紀元前3000年頃、エジプトのダジュール王女の墓から麻の端切れが発見されたこととか。中世では、最高級の絹に刺繍飾りをほどこしたものは高貴さの象徴として使われたり、ローマでは競技場などの観客が小さな旗のようにハンカチを振ったとか。日本では手ぬぐいからハンカチを持つようになり、エチケットとして使用することが多いです。古今東西を経て、無くならなかった物の一つですね。

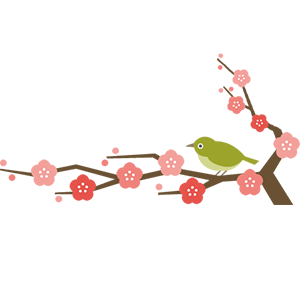

2022年2月 梅の花

2月の花といえば、梅、水仙、椿など思い浮かびます。その中でも風雪に耐えた寒梅ほど美しいものはないそうです。梅の花ことばは「不屈の精神、高潔」とあります。厳しい寒さ(苦境)を耐えてこそ、美しく(高潔)咲ける(生きる)のでしょうか…。

2022年1月 暦のルーツ

今年の干支は寅年です。私たちが当たり前のように使っている干支は、もともと古代中国において暦を測定する日付管理ツールだったそうです。どうして干支に動物を使っているのか…?それは古代中国において文字が読めない人々にも暦を伝え広めるため、動物の名前をつけたと言われています。2021年の東京オリンピックで話題となったピクトグラムとの共通点を感じずにはいられません。利用者目線が大事なんですね。

2021年12月 襖の張替え、断捨離

師走といえば「整理整頓」…業務改善の根幹である“ムダ・ムリ・ムラ”、“無くす・減らす・変える”の思考にピッタリ!!先日、襖替えをした際、全部の押し入れ・物置が見える化し、物の多さにびっくり!新しい襖に合わせて断捨離しました(^-^)

2021年11月 トイレ

いろいろな施設へ行脚し、トイレ使用・・・「隠された場所にあるトイレ」 「便座が高くて足が浮いちゃう」 「暖簾がかかっているトイレ」 「ホテル仕立て」「狭小トイレ」 おもしろい発見に驚きと感動‼★