会長コラム

- 異類婚姻譚

狐や梟などの動物が人間の姿に化けて人と結婚したという話は、「異類婚姻譚」として、日本には多く伝えられていますが、西洋にはめったにありません。異類女房の話は全世界中で、わが国とその近隣諸民族にしかない。日本の話のパターンでは、もともと動物だったものが、人間に変身して嫁や婿になるが、西洋の場合では、もともと人間だったものが、魔法によって姿を変えられ、動物になるという風に逆である。更に日本では、嫁は正体がばれる と立ち去り、西洋では魔法がとけて人間に戻って結婚するという結末が多い。

こうした民話による異類婚姻譚の違いは、その民族と自然との関わりが反映していると言っていいだろう。

はて、一神を信じるキリスト教圏の西洋と、全てのものに神が存在する、とする日本人の違いだろうか?2022(令和4)年4月1日

洛和会ヘルスケアシステム 会長 矢野 有洛

- 鼻は1つなのになぜ穴は2つある?

人間の身体には、目や耳などが、左右対称に2つずつある。でも鼻は1つなのに、穴は2つある。鼻の奥には、毛細血管の集まった鼻甲介という膨らみがあり、交互に充血と膨張を繰り返している。膨張した鼻孔は空気が通りにくく、片方の穴をふさぐ。これは、1~2時間おきに起こる現象で「交代制鼻閉」という。この現象は、自律神経に支配されているが、鼻の穴は、左右の肺に対応しており、一度に大量の空気が入り込むのを防いだり、詰まった鼻は空気がゆっくり通ることで、識別しにくい匂いを識別したりしている。また、鼻中隔という仕切りで、鼻の穴を二分して、面積を広げ、ほこりやゴミを取り除きやすくしている。

日ごろ、なんとも思わない鼻の穴が2つあること。理由がわかってもらったかな?

同じようなことが、我々の社会でも起こっているのではないかな。管理職の人で、部下が1人しかいない人は、ほとんどいない。出来る人、出来ない人。いろいろいるが、その組織で何らかの役に立っていないか、もう一度見直したいものである。2022(令和4)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛

- うれし泣き、悔し泣きで、涙の味が違う?

私たちが日常よく出す涙や鼻水は、実は「水」ではなく「血液」だ。涙は、上まぶたの外側にある「涙腺」で作られるが、まぶたの周りの毛細血管から溢れ出た「血液」の中で、赤血球などの血球が涙腺を通れず、液体成分である血しょうがにじみ出たものである。

ちなみに、鼻の粘膜から分泌される鼻水も、同じ成分である。

涙には、いろいろ役目があるが、玉ねぎを切ったときに出る反射性分泌や、悲しいときや、うれしいときに出る情動性分泌などがあり、感情によって、涙の味が変わるのを、ご存知であろうか?

例えば、悔しさなどで興奮して、交感神経が優位に働いているとき、涙はナトリウムを多く含むために「しょっぱい」涙になり、うれしいときや、悲しいときは、副交感神経が優位に働いているために「甘い感じ」がする。

また、悲しいときや感動したときに流れる涙は、ストレスホルモンを一緒に体外へ排出してくれる。このおかげで、泣いてスッキリするのだ。同様に、幸せホルモンといわれるものも出すので、2日間くらいはその効果があるらしい。

涙は、(何もなくても)1年で缶ビール1本分くらい出ている。このように日頃意識していない涙も、よく考えるとスゴイと思う。われわれ病院も、日頃はなんとなく糖尿病で薬をもらいにくるだけと思われているが、このコロナのときこそ「涙」であることを、みんなに、知ってもらうための努力をしなければ、と思っています。2021(令和3)年10月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛

- 日本人の神

昔、旅をして、ある木を見た。「伊那谷の大柊」だ。見てスゴイと思うと同時に、「神々しい」と思った。神か…? 樹高12メートル、胸高直径3、4メートル。樹齢は四百年から五百年余といわれている。

かつてこの国にはいたる処に無数の神がいた。木や岩や森や山に、当たり前のように神を見ていた。その神々は、多くの大陸の一神教的な強力な神とは大きく性質を異にしている。日本人にとって神とは、信じるものだけに救いの手を差しのべてくれる排他的な神ではなく、じっと人々を見守るだけの存在、まるで、あの「大柊」のようなものではないか。だから、この国の人は、「バチが当たる」「神様は見ている」と言い、聖書や十戒も必要とせず、道徳心や倫理観を育んでこられたのだと私は思う。神は見えなくても、常に人とともにおり、人とともに暮らす身近な存在だと思い、古代から、路傍の石や森の大樹をはじめ、山や滝や、あらゆる物に手を合わせてきたのである。神と仏を区別する議論や、日本人が宗教を持つ民族であるか否かの議論そのものより、私は、この国は今度こそ、本当の意味で「無宗教」になりつつあるのかもしれない、と最近思う。

「神様が見ているぞ」と教え諭す人が、いなくなった。見えるものしか信じなくなった。

神様がいると感じることは、世の中には見えないものもある、と感じることで、これが、自分の生きている世界に対して畏敬や感謝の念につながる。コロナの最中に、必死で戦っている洛和会の職員に、また、全ての医療従事者に、神を感じ神々しく思えるのは、私だけであろうか。

2021(令和3)年7月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛

- 音痴は治るのか?

私の卒業した京都の洛星という学校では、中学も高校も年に一度クラス対抗の合唱コンクールがあった。その時同級生で、隣で歌っていた者が、どうもおかしな音を出すので、ドレミファソラシドと歌わせてみたら、全く音がズレていた。本人はちゃんと音程をとっているつもりだった。その時はじめて「音痴」という人がいることを知った。この友人は、後年奈良の有名進学校の校長になった。

ところが音痴を調べてみたら、面白いことがわかってきた。音痴とは、耳でその音のピッチ(音の高さ)を、感じることができても、声帯をそれに合わせて使うことができない者をいうらしい。

矯正する方法はないのか、調べた。

最近は、コンピュータを使用する方法がある。コンピュータの画面上で、音のズレを確認しながら、自分で、目的の音に近づけているので、補正が楽らしい。(専用ソフトあり)

また、話し言葉で、音痴を治す方法もある。たとえば、家族や友人に、「おはようございます」という毎日の挨拶をいろんな抑揚をつけて発言してもらい、それに合わせて挨拶を返して、だんだん音のズレを縮めていく方法なんかが、有効らしい。

とにかく音痴は、先天的なものではなく、治るものである。

私たちも、眼の前にあるものを、すべて、決定的と断ずることなく、もう一度、疑い、新しい眼で見ることにより、新発見をすることがあるのではないだろうか?

2021(令和3)年4月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- 京都の町

京都に住んでいる人は、自分の町内の名前をよく知っていると思う。何年か前に区画整理的な法律が通って、全国の町名が消え、大阪の様に例えば、伶人町が天王寺3-1-2のようになった。だが、全国で京都だけは、一つもこのようになっていない。現在京都市には、ざっと数えても4,900近い町があり、直近の郵便番号帳の京都市は、14ページもある。東京都全域でも5ページだから、京都市は異常である。

そのかわり、人が一人も住んでいない(住民票に一人もない)京都裁判所近くの町もあれば、洛和会発祥の地である「矢野医院」のある「木賊山町(とくさやまちょう)」のように、室町時代から、歴史上に残っている町まである。

これはなぜかというと、平安京の成立に源がある。碁盤の目に町を区切り、出来た正方形の一辺は約120メートルで、その中をさらに小さな通りを作り、普通、全国的には道路を境にして区切られているが、京の町は道路の両側を挟んで、一つの町を作る「両側町」を作った。だから、辻と辻の長さは、先ほどの約120メートルであり、通常と比べて京の町は、小さな小さな町になったのである。

さらに豊臣秀吉により、その正方形の中央に南北の真中に道を作られ、さらに小さな町内になった。この時に「天使突抜町(てんしつきぬけちょう)」などの新しい町が増えているし、祇園祭の山鉾町がいい例で、非常に近くに、すべてある。その距離は100メートルぐらい。これに加え、京都町の特長である細い路地を作り、さらにその奥に人が住んだ。日本でも珍しい複雑な町になったのである。

1200年続いた町であるが、そろそろ町の中心部の再開発のときが来ているのではないかと、私は思う。各町内に空き家が2、3軒あるのを散歩するたびに見付ける。寂しい限りである、と思うのは、京都で生まれて京都で育った私一人であろうか?2021(令和3)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- 月の満ち欠けが意味するもの

日本では、古くから「竹は新月に切れ」という言葉がありました。特に冬の新月前後に切った竹は虫がつかず、長持ちするといわれていたのです。

ノルウェーでは(この国では国全体で、まだ薪が30%も暖房として使われている)、伐採は下弦の月から、新月の時期が良いとされ、この方法だと、乾燥は早く進み、早く木材が使えるらしい。オーストリアの森林局では、「新月の日に切った木」であることを、木材の証明書に書き入れることになった。

また、新月から満月までの期間は、1朔望月とよばれ、約29.5日です。これは、女性の月経のリズムの平均日数に近い。そして、人間の妊娠期間は、1朔望月の9回分に近い。満月の夜にサンゴが一斉に卵を産むように、満月の前後は人の出産も増えるといわれている。

このように、月は命の誕生や終わりに、影響を与えていると考えられている。

月の満ち欠けなんて、久しく思ってみなかったが、コロナウイルスの影響で、夜ずっと家にいるので、月を見て、ふとそういう気になる今日この頃です。

2020(令和2)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- 日本人のルーツ

日本人はどこから来たのか、前から考えていた。私は、ツングース系の満州族が、朝鮮および北海道を経て来た民族と、ポリネシアン系の南方の民族が、混合してできたものと思っていたが、納得する本を読んだ。

海部陽介氏が書いた『日本人はどこから来たのか?』と『サピエンス日本上陸』という2冊の本である。

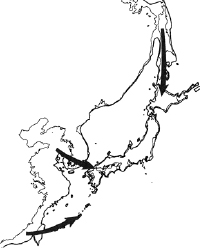

最近のDNAの研究で、人類(ホモ・サピエンス)自体の起源は、アフリカであることが分かってきた。アフリカで、30万~10万年前に出現し、その後、世界へ大拡散した。その後、4万8千年頃にヒマラヤ北ルートとヒマラヤ南ルートに分かれ、およそ1万年後には、東アジアのどこかで合流し、最後に日本へ渡って来たものと思われる。

そのルートが、氏らの推測では3ルートある。対馬・沖縄・北海道の3ルートである。その頃(後期旧石器時代)の5万年から3万年前の氷期の頃は、水面が80mほど低く、瀬戸内海は存在せず、北海道は大陸の一部であった。でも、沖縄と日本はつながっていなかった。そのルートを、ホモ・サピエンスは舟で渡って来たのだ。氏らの実験で、実際に舟を造って渡ってみた。帆なしで、丸木舟(本格的な帆の使用は数千年前から)。詳しいことは本を読んでいただければ分かるが、なぜホモ・サピエンスが日本を目指したのか、未知のものに対する興味、これがホモ・サピエンスと旧人類(ネアンデルタール人)との違いである。遺跡の発掘物より証明されている。これこそ、我々日本人がなくしてならないものではないか。未知のものへの飽くことのなき探究心。思う。

海部陽介著「日本人はどこから来たのか?」より

文藝春秋出版2020(令和2)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- ゾウなのかネズミなのか

この一年、洛和会ヘルスケアシステム創立70周年ということで、幹部職員が全員、胸に70というバッチをつけ、いろいろなイベントを行ってまいりました。2020(令和2)年3月をもって、イベントは終わりたいと思います。

さて、次は何をするかと考えてきて、当会は、どう、世の中に役立ってきたか、またそのやり方はどうだと振り返ったとき、ふとある人の言っていたことを思い出しました。

ゾウもネズミも、心臓はその一生では、20億回打って止まるそうです。また、ウグイスもダチョウも3億回息を吸って終わるそうです。ゾウのシッコタイムもネズミのシッコタイムも25秒以内だそうです。(ちなみに、人間も同じ。これ以上長い人は、医者に行くべし)

動物は体のサイズが違っても、寿命が違い、行動圏が違い、群れの数も違うけれど、一生の間に心臓が打つ総数は同じなのです。面白いと思いませんか。

企業も同じかもしれません。寿命が長かろうが、短かろうが、その同じ総数のもととなるものは何であるかが、企業・病院の存在価値ではないでしょうか。それを捜して、当会は100年を目指し、次の30年を進みたいと思います。2020(令和2)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- タンポポ

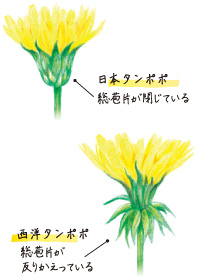

よく野でみるタンポポには、同様種に見えて二種類のタンポポがあるのをご存じでしょうか。西洋タンポポと日本タンポポです。

よくみるミツバチでも、二種類あるのですよ。西洋ミツバチと日本ミツバチ。西洋ミツバチは、明治以降日本に入ってきたハチで、日本ミツバチは三千年以上前より日本に住んでいる固有種です。

西洋タンポポも同じことです。西洋タンポポと日本タンポポの違いは、分かりますか? 簡単です。花の周りに「がく」のようなものが付いている「総苞(そうほう)」と呼ばれる部分が、しぼんでいるのが日本タンポポで、外側に反り返っているのが西洋タンポポです。

西洋タンポポも同じことです。西洋タンポポと日本タンポポの違いは、分かりますか? 簡単です。花の周りに「がく」のようなものが付いている「総苞(そうほう)」と呼ばれる部分が、しぼんでいるのが日本タンポポで、外側に反り返っているのが西洋タンポポです。

また、タンポポは強い生命力を持っています。タンポポは自分をかじる虫などに対して、液状のネバネバしたゴムを出し、それらが空気に触れると固まり、虫の口をふさいでしまう、というわけですね。強いですね。

我々も、タンポポのように、他に対して、何かを出して口をふさぎたいと思いませんか…?2020(令和2)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- 「一見さんお断り」と京都の観光

訪日外国人旅行者(インバウンド)の急増により、あっちこっちで、どこも人だらけになっている。完全に京都はオーバーツーリズムになっている。もう何らかの規制に入らないといけない時に来ている。私の全国の友人も「何、あの混み方。もう、ゆっくりお寺めぐりができる状況ではない。もう二度と京都へは行かん」と言ってきた。

京都は「一見(いちげん)さんお断り」でもってきた町である。料亭も旅館も、昔からのおなじみさんでもってきた町である。一生のうち、一度しか来ないインバウンドを、これ以上大事にすることなく、もっと日本人の「おなじみさん」を大切にすることだと思う。

京都の全経済の15%しか、観光業は役に立っていないということを、みなさまはご存じだろうか。京都は全国47都道府県のうち、5番目には入る工業県である。

促進から規制に変える時である。オランダのアムステルダムのように、市内に新規のホテルの建設を禁止したり、イタリアのボローニャのように、市内のホテルの連泊を禁止したりする時期に来ているのではないでしょうか。

「一見さんお断り」の時期であると考える。もっとおなじみさんを大切にしよう。

病院はどうかな…?2019(令和元)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- 暦(こよみ)

この5月より日本の年号が「令和」になり、どこもかしこも「平成最後の…」が町中に響き渡っていました。これを機に、少し暦を調べてみました。世界中グレゴリオ暦(太陽暦)かと思ったら大間違い。「所変われば、暦も変わる」とはよく言ったものだと、驚きました。

例えば、イスラム暦(純粋な太陰暦)では、一カ月を29日か30日としているので、一年は354日なります。だから、イスラム教徒が断食するラマダーン月(一年で9番目の月)は太陽暦における季節に対して、ずれが生じて、冬になったり、夏になったりします。これでは、日本人のような農耕民族は、季節と暮らしが密接に結びついているので、都合が悪い。そこで、月の満ち欠けから考え出され、閏(うるう)月を2~3年に1回入れて、季節がずれないようにしたのが、明治5年まで使っていた太陰太陽暦(旧暦)です。

西暦を使いながら、旧暦の行事(節分・七夕・十五夜など)も、私たち日本人の暮らしには深く根付いています。福井県の名田庄にある、おおい町暦会館や国立民族博物館(大阪府吹田市)に行くと、世界のカレンダーの違いにびっくりします。世界のカレンダーを通じて、その暦で暮らす人々の生活が分かって、面白いですよ。ぜひ一度お訪ねください。2019(令和元)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎(有洛)

- カイコのフン

最近、面白い本を読んだ。川瀬七緒の『法医昆虫学捜査官』という名の本である。実際、警察にこういう部署があるかどうかは知らないが、私たち医者では、法医学はそうかけ離れたものではない。昆虫から科捜研(?)で何が分かるのか、興味を持って読んだ。その中で、本来のストーリーとは関係なく、「へえー」と思うことがあった。

昨今、抹茶味が非常に流行りである。アイスクリーム、飴、パン…なんでも抹茶である。ところが、本物の抹茶を使っているのは、ごくわずかな商品である。香料と色素でそれっぽくしているけれど、その緑の色素は「カイコのフン」だというのだ。「蚕沙(さんしゃ)色素」というのだそうで、カイコが消化できなかった桑の葉緑素をフンから取り出して作った色の名である。

昔ながらの製法にこだわる企業が多いのか、それとも安いのか、分からないが、現実である。

これと同じことが、よく我々の日常目にしている物にもある。コーヒーフレッシュとかいって、コーヒーに入れるミルク(?)である。あれは、牛乳ではなく、大部分がサラダオイルに界面活性剤を入れたものであるとご存知ですか?

こういうことは、我々の周りを探せばいくらでもある。思い込みの強さ、既成概念、これらが全てである。医療でも介護でも「出来ない」「無理」という既成概念を振り払い、もう一度、一から努力することが大事だと思う。2019(平成31)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛(一郎)

- 男と女の違い

先日、私の古くからの友人で、老人医療の一番の先駆者であり、青梅慶友病院を開設している大塚宣夫先生と、エッセイストの阿川佐和子さんの共著『看る力』という本を送っていただいた。その中で、メチャメチャ共感した部分があったので、原文より引用する。遠藤周作氏から聞いた話として、入院している旦那さんがだんだんと弱ってきて記憶が曖昧になって、最後まで覚えている言葉は、奥さんかお嬢さんの名前。ところが、反対に奥さんが弱って記憶が薄らいでいった場合、最初に忘れるのが、亭主の名前。又、奥さんが先に亡くなった場合は、ご主人の方は、二年以内に跡を追う人が少なくないと言われています。だけど、ご主人に先立たれた奥さんはね、半年経つと完全に元気になる。けろりと。(そう言えば、私の母親もそうでしたね!!)

それからこんな話も。奥さんが入院すると、ご主人は定期券を買って、毎日お見舞いに来る。逆にご主人が入院すると、奥さんは定期券を買って、毎日都心のデパートへ行きます。

みなさん、どう思いますか? なんとなく、そんな気がして、同感したりして。男と女。やっぱり病気より怖いかな???2019(平成31)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛(一郎)

- 得度と山門

先日思うところがあり、大阪四天王寺支院 清水寺で得度いたしまして、有洛という僧名をいただきました。ご存知の通り、得度とは、出家して受戒することで、その儀式でもあります。得度して、お寺の山門をくぐる時、ふと思いました。

お寺の門を、どうして山門(さんもん)と呼ぶのか、と。

神社の入り口にある鳥居が、神の世界と俗の世界の境界のように、山門も仏の世界と世間を隔てる大事な境なのです。平安時代、世俗社会との結びつきが強い奈良仏教をきらい、密教寺院の多くは山岳部に建てられました。比叡山や高野山のように。ここから、寺の門は山門と呼ばれるようになったわけです。

また、山門は「三門」と呼ばれることもあり、これは「三解脱門(さんげだつもん)」の略語で、最も大きな煩悩である愚痴、貪欲、瞋恚(しんに=怒り)からの解脱を意味するものです。この他にも、無心に祈りを捧げる、空、無想、無願などいろいろの意味があるそうです。

が、しかし…無学、無知の拙僧にはできるかな、と感じながらも、修行しようと念じております。みなさんも、お寺の山門をくぐる時に、こんなこと、ちょこっと考えてみてはどうでしょうか。2018(平成30)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 有洛(一郎)

- 鬼のパンツはなぜシマシマか

鬼のパンツはなぜシマシマか。

その答えは「十二支」と「鬼門」にある。

360度の方向には、一番目の「子(ね)」を北にして、時計回りにそれぞれ十二支があてられています。「鬼門」という言葉を知っていますか? 悪魔(悪い物)が町や家に入ってくる方角を「鬼門」と言います。その「鬼門」である北東(京都なら比叡山の方向)は丑(うし)と寅(とら)にあたり、丑寅という方角です。牛は角が生えていますね。虎は虎柄、そうシマシマです。だから、「鬼門」の方角、丑寅にちなんで、角を生やした虎柄の腹巻をした鬼のイメージが出来上がったわけです。もっとも、このイメージは中国ではなく日本だけのようですけどね。

桃太郎のお供は、なぜ猿と雉と犬なのか?という話も、人から聞いたことがあります。「鬼門」の正反対にある「裏鬼門」、つまり南西の方角。京都では東寺の方向にあたります。その方角にあるのが申(さる)、続いて酉(とり)、戌(いぬ)。つまり、鬼と戦うには猿と雉と犬が必要だったとさ。

家庭にしろ病院にしろ、「鬼門」から入ってくる邪悪なものに対抗するには一人では難しい。牛、虎や、猿、雉、犬のようにチームを組んでやらねばならぬ。家庭のチーム、病院でのチーム医療が、やっぱり必要かな…。2018(平成30)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- 火葬場

現在、火葬場の数は全国に1,432カ所ある。日本の火葬率は99.99%。日本では、土葬するのは宗教上の理由でイスラム教徒など、年間約139体との報告がある。

明治6年より火葬場は、寺院の手を離れ、いったん民営化の道を歩む。その後、自治体が民間火葬場を統廃合する形で、現在は公設(地方自治体等が経営主体のもの)が95%である。例外は東京である。23区内にある9カ所の火葬場のうち、7カ所が民営なのだ。したがって各火葬場で、火葬料金はバラバラである(600円~17,700円)。現在、昭和43年の厚生省(当時)の通達により、民営火葬場への許可は下りなくなっている。

今まで日本は、大まかにみて年間100万人産まれ、100万人死ぬというパターンだった。ところが、昨年より140万人が死に、90 万人が産まれるようになった。15年後には、毎年200万人の人が死ぬことになる。

そうすると何が起こるか。

火葬場の数が足りなくなる。(京都市は140万の人口で1カ所しかない。)死んで葬式するまで、2週間もかかるという事態が発生する。ここで起こるのが、死体保存の技術である。これについてはまた、別の機会に述べようと思うが、われわれ医療人が、患者さまの死後のことまで考える必要があるのかどうか、と考えさせられている今日です。2018(平成30)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- 修羅場

「修羅場(しゅらば)」って、日本語では使いますが、どういうことから来た言葉なのか、ご存じですか? 本当は仏教からきた伝承で、阿修羅(アスラ)と帝釈天(インドラ)との争いが行われていた場所を「修羅場」といったことに由来しているのです。なぜ?と説明すると長くなるので省きますが、日本語の中にはこれ以外にも仏教から来た言葉を私たちは日常に使っています。

例えば、「阿弥陀籤(あみだくじ)」。これは阿弥陀如来の後光に籤が似ていたとか。「退屈」。飽きることを言うが、本当は仏教の修行苦難に疲れて、心・精神が萎えて屈することから来ている。そのほか「金輪際(こんりんざい)…」など、まだまだいろいろあるが、日本人の生活に仏教が浸透している証拠でしょう。

さて、われわれ病院、医療界の修羅場である。平成30年、医療保険・介護保険の制度改正が目前に迫っています。医者と厚生労働省… とは言わないが、洛和会みんなの力を合わせて、よく使う言葉「修羅場をくぐる」と期待しております。2018(平成30)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- バナナには種がない

今では安くて腹ごなしに良いバナナ。信じられないと思いますが、私が子どもの頃は、タマゴとバナナが結核で入院している人への、見舞いの必需品でした。今のメロンくらい高級でした。よく「バナナの木」という表現を使いますが、間違っています。バナナは、地面から伸び上がった巨大な草なのです。今は種なしですが、原種には種がありました(※写真参照)。それを人の手で、種なしぶどうのように改良してきたのです。では、種がないのにどうやって増やすのか? それは、株分けです。みなさんよくご存じの、桜のソメイヨシノも同じ増やし方です(種がないので)。つまり、クローンなんです。

20世紀初め、バナナの世界最大の産地は中央アメリカのホンジュラスでした。ところがある時、国中のバナナが一斉に枯れ始めました。パナマ病というカビの一種でした。この病気に強いバナナを見つける為に、100万本に3粒しかない種の交配で、耐性バナナをやっと見つけました。(なんと、12年もかかったそうです。)おかげで今、安価なバナナを私たちは食べられるのです。

20世紀初め、バナナの世界最大の産地は中央アメリカのホンジュラスでした。ところがある時、国中のバナナが一斉に枯れ始めました。パナマ病というカビの一種でした。この病気に強いバナナを見つける為に、100万本に3粒しかない種の交配で、耐性バナナをやっと見つけました。(なんと、12年もかかったそうです。)おかげで今、安価なバナナを私たちは食べられるのです。

バナナもソメイヨシノもクローンはいつか滅ぶ。生物の多様性が一番大切なのでしょうね。同じように病院も2025年問題を乗り切るには、組織としての多様性が必要であると、ますます実感しています。2017(平成29)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- 好蟻性(こうぎせい)生物

好蟻性生物といわれて、「ああ、あれか」と言える人は、ほとんどいないと思う。好蟻性生物とは、アリの巣の中で、アリになりすましたりして、アリを食べたり、またアリからエサをもらっている生命体である。例えば、よく見るのは、アリヅカコオロギである。(何ものか知りたい方は、ネットで調べてください。)

滅多にいないと思っていたが、それが植物から菌類、クモや甲殻類に至るまで、案外とたくさんいるのです。驚きました。また、その研究をしている人が、世界中にかなりいるということにも驚いた。なんのために研究するのか、と聞くと、生物多様性のため、と彼らは言う。生き物同士は、この地球上で全てつながっている。昨今、外来種の侵入が各地で問題になっている。例えば、ハチならブラジルのキラービー、アリならアルゼンチンアリのように。もともと生態系や、生物多様性が保たれた状態の地域なら、たとえ他所(よそ)から、外来種が入っても、定着できずに終わるものである。しかし、最近その速度と量が、あまりにも多くなってきている。

なぜだろう。

わからぬことが多いが、とにかく社会や国家でも、均一なもの、多様性のない社会は滅ぶと思う。病院も然り。医者だけではだめ。看護師やCEなど多様な職種がいて、それがうまくかみ合ってこそ、成り立つ。

やっぱり、生物と同じく、多様性が大事なのですね。2017(平成29)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- 愛誦歌

何か一言。「愛誦歌」は? などと聞かれることがある。昔の人は、そこそこの家では必ず詩歌を習っていたらしい。おふくろがよく言っていた。ところが、我々の時代には、詩歌などを、好んで口ずさむことがなくなった。先日、淮陰生がまとめた『一月一話』という本に面白い一文を見つけた。

~楽しみは 後ろに柱 前に酒 左右に女 懐に札~

どこかのバーで横にいた、品のいいおじいさんが口ずさんでいたのを想い出した。

酒飲みの最高の喜びを表しているような、「ザ・詩歌」である。三味線と都々逸で聴いてみたいものである。

喫茶店10回・酒1回。若い頃、経営のお師匠さんだった人に言われた言葉である。その通り、人生を生きてみたが、最近は、横にもたれると眠ってしまう。悲しい限りであるが、もう少し淮陰生の言うような酒の飲み方に、憧れていたいものである。2017(平成29)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎

- ドローン

- この頃よく、新聞記事になるドローン(drone)ですが、どういう意味か、皆さんは知っていますか? さすがに広辞苑には、まだ載っていませんが、英和辞典で引くと[雄バチ《針がなく、働かない》]、と書いてあります。

私は、自宅(四条烏丸)の屋上で、ニホンミツバチを飼っていますが、ミツバチには、女王蜂、働き蜂、雄蜂の三種類がいることを、ご存じですか? 女王蜂と働き蜂は、すべて雌で、同じDNAを持っています。違いは、幼虫の時に、働き蜂には最初の2~3日しかロイヤルゼリーが与えられないのに対して、女王蜂には一週間以上も与えられるという点です。雌の働き蜂(夏の最盛期では、寿命2カ月。ただし、毎日500匹以上巣の中で生まれる)が巣の掃除、幼虫の世話をし、採蜜、採花粉など、忙しく働くのに、雄蜂は、春に生まれ、交尾相手の女王蜂をさがす為に、毎日巣から出て、交尾相手が見つからなければ、巣に戻ってきます。雄蜂は、英和辞典の注釈のように、毒針も持たず、蜜も集めません。全くの「穀潰し」です。交尾できたらできたで、その場で死にますし、交尾の季節が終わる晩夏になると、働き蜂に巣から追い出され、野垂れ死にます。

こんな、「男はつらいよ、寅さん…」というミツバチもいるのですよね。

病院も、いろんな職種の人がいますが、こんなつらい…でもミツバチの巣の存続に、『絶対必要』な役割を、誰がしてくれるのですかね…。

2017(平成29)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - インド人はどんな酒を飲んでいるの?

- インド人はどんな酒を飲むのか?

実は、インドは世界最大のウイスキー消費国なのです。

その消費量は、年間約1億7,000万ケース(1ケース700ml×12本)。2位のアメリカ合衆国は、4,800万ケース。日本も世界4位であるが、1,100万ケース。インドは10年ほど前まで輸入酒に対する関税が550%と、大変な高関税であった。現在は140%であるが、他の国に比べれば、かなり高い関税である。

世界の五大ウイスキーと言えば、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアン、そしてなんと…ジャパニーズ。この五大ウイスキーで、世界の生産量の95%を占めている。

ところが、世界のウイスキー売り上げ(出荷量)ランキングでは、ベスト10圏内だと、2社以外は全てインド産である。2社の内、1社はみなさんの知っているジョニーウォーカー(第3位)である。

なぜ、世界最大の売り上げを誇るウイスキー「オフィサーズ・チョイス」があるにもかかわらず、インドのウイスキーが、世界五大ウイスキーから外れているかというと、インド産のウイスキーは、ほとんどが大麦などではなく、廃糖蜜(モラセス)を原料にしたものなので、欧米ではウイスキーとして認められていないからである。でも、モルトを少し加えたら…ウイスキー?

ウォッカも、みなさんはほとんどをロシア産と思っているだろうが、世界のウォッカの30%は、アメリカで作られている。

酒も、人も、国境を越えて広がっていくが、超地場産業の病院、介護は、どう発展してゆくのですかね…?

2016(平成28)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 何でもナンバー1

- 日本の都道府県で、最も寺院の多いのはどこでしょう、と質問すると、たいがいの人は「京都」と答えます。ところが、違うのですね。一番多いのは愛知県。なんと4,649寺の寺院があるのです。京都は3,074寺で、愛知県、大阪府、兵庫県、滋賀県に続いて5番目です。

では、神社の数が多いのはどこでしょう。

これも、「三重県」と答える人が多いのですが、実は新潟県なのです。なんと4,780社の神社があり、2位の兵庫県3,862社を大きく1,000社近く引き離して堂々の1位です。

こんなように、何でも「ナンバー1」と思っていることでも、意外と違うことがよくあります。医療でも、介護でも、今、自分がやっていることが、ナンバー1の医療、介護だと思っていませんか?

今一度、何が「ナンバー1」なのか、考え直して、自分を見つめることが大切だと思う今日この頃です。

2016(平成28)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - オレの仕事だ!

- ゴルゴ13がよく、漫画の中でつぶやく言葉である。ゴルゴ13と言っても、若者は知らないと思うが、我々のような世代は全て知っていると思う。もう50年も前からビッグコミックという漫画雑誌に連載されている漫画である。主人公のゴルゴ13は、身長182cm、体重80kg、年齢は(50年経っても)30代中頃、18カ国語を話し、3千万以上の報酬で行う狙撃手(スナイパー)。目的は、99.9%果たす。脅威のスナイパーである。ゴルゴ13の言葉を引用する。

「仕事は、しかたなくするものではない。会社や上司にほめられたり、クライアントに礼を言われたくてするものではない」

仕事をパーフェクトにこなすのは当然のことであり、礼を言われたり、賞賛されてする筋合いのものではないのだ。

仕事をするということは、「生きること」そのものである。

自分の生き方に合わない仕事なら、最初からしなければよい。

しかし、一度選択して仕事に入ったら、それは誰のものでもない、自分の仕事だ。

愚痴などこぼすのは最低である。そして、どんなことがあっても、それをやり通す。

こんなゴルゴ13の仕事に対する姿勢を「ドローン世代」と言われる新入職員に贈りたい。

2016(平成28)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - ホオノキ…その生き残り戦略

- ホオノキって知っていますか?

私の好きな木の一つで、洛和会音羽病院の裏の夢殿の参道にも植わっています。枝先の大きな葉の輪の中に白い大きな花を咲かせます。

ホオノキは一億年前から生き延びてきた、古いタイプの広葉樹です。では、一億年生き延びてきた秘密は何なのでしょう。広葉樹は、針葉樹から進化したグループです。一億年前を境に広葉樹が優勢な時代に変わり現代に至っています。

その理由の一つは花粉の送方法です。針葉樹は花粉を風で飛ばしますが、広葉樹は虫で運んでもらうことが多いです。ホオノキは自家受粉を防ぐために、時期によって性を変え、雌花、雄花として機能し、遺伝的多様性を維持しているのです。さらに、虫を寄せつける蜜のかわりに強烈な香りと、食料としての花粉を提供します。

さらに、種子の鳥散布、種子の休眠(地中で二十年以上)、 強い耐陰性(閉鎖した林冠下でも数年ぐらいは生き続ける)早い稚樹の生長、などという生き残りの戦略をもって一億年間生き残ってきたのです。

樹木の一生にはいろんなことがあり、台風も来るし、火事もあります。それでも子孫を残すために、頑張っています。厳しい環境やライバルたちに負けてしまえば、生き残ることはできません。

我々人間も、もっと「子孫を繁栄させる為」生き残り戦略を、真剣に考えねばならぬと考える今日このごろです。

2016(平成28)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - セイタカアワダチソウ

- セイタカアワダチソウという植物を知っていますか。私はこの名を聞くと、私が若い頃感激して見た『青春の門』という映画で、「月見草、いいえそげんな花じゃなか。あれはセイタカアワダチソウ、信ちゃん、信介しゃん…」という主題歌を思い出します。

そう、一時日本中のススキ林を駆逐し、セイタカアワダチソウ林を作った雑草です。北米原産で、ベトナム戦争の頃から日本に爆発的に広まりました。

なぜ日本に古来からあったあれほど強いススキに勝ったのでしょう。 それは、茎から「シス・デヒドロマトリカリア・エステル」という物質を出して、ほかの植物が生えないようにしているからです。この作用は、アレロパシー(他感作用)といって、ある植物から他の植物へ何らかの影響をおよぼす化学物質が放出される現象のことなのです。日本でよく見るヨモギやシロツメクサ(クローバー)などがこのアレロパシーを持っています。あまり強い雑草で、かつ黄色い花粉をいっぱい飛ばすので、一時は花粉症の原因とも言われました。ところがそれは違います。私の自宅の屋上で飼っている日本ミツバチの晩秋の貴重な蜜源なのです。(味はおいしくないが) だから、虫媒花なのでスギのように花粉症の原因ではないのです。

こんなに一時日本中を席捲したセイタカアワダチソウなのですが、最近、ふと野原を見ると、在来種のススキが盛り返しているではないですか。やっぱり日本の昔から生き続けた種は強いのかと思ったら、 そうではなくてセイタカアワダチソウの出す抑制物質が出すぎて自家中毒をおこし勢いがなくなってきているらしいです。面白いものですね。日本に昔からあったヨモギはそうならなくてなぜセイタカアワダチソウがそうなるのですかね。

何事もほどほどという言葉が日本にはありますが、わが洛和会ヘルスケアシステムもそうかなと思うこともあります。みなさんはどう思われますか…。

2015(平成27)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 『案内者』寺田寅彦

- ある程度の年配の人は、ご存じだと思いますが、寺田寅彦(てらだとらひこ)という人物。明治11年生まれの戦前の物理学者、随筆家であり、俳人である。

「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉を残した人で、夏目漱石の弟子でもある。

私は中学から高校にかけて、寺田寅彦の随筆集を、むさぼり読んだ。その中で、今でも忘れえぬ随筆が『案内者』である。一部を記載する。

“思うにうっかり案内者などになるのは考えものである。黒谷や金閣寺の案内の小僧でも、始めてあの建築や古器物に接した時にはおそらくさまざまな深い感興に動かされたに相違ない。それが毎日同じ事を繰り返している間にあらゆる興味は蒸発してしまって、すっかり口上を暗記するころには、品物自身はもう頭の中から消えてなくなる。残るものはただ「言葉」だけになる。目はその言葉におおわれて「物」を見なくなる。そうして丹波の山奥から出て来た観覧者の目に映るような美しい影像はもう再び認める時はなくなってしまう。”

“このような不幸な境界に陥らぬためには絶えざる努力が必要である。自分の日々説明している物を絶えず新しい目で見直して二日に一度あるいは一月に一度でも何かしら今まで見いださなかった新しいものを見いだす事が必要である。”

みなさん、出来ますか?

そう簡単に、職業は変えられませんよね。放射線技師にしても、検査技師にしても、医療従事者は、それほど極端に、毎日は変わるわけではない。でも、毎日「案内者」にならず、日々新しいものを見出してほしい。

それが、すべての発展につながると考えてください。

2015(平成27)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - ウナギの刺身やにぎりは食べたことがない

- みなさん、ウナギの蒲焼を食べたことがない人はいないと思いますが、ウナギの刺身を食べたことのある人は、いないと思います。

なぜなら、生のウナギには毒があるからです。ウナギの血液中には、イクチオヘモトキシンという毒素が含まれており、これを食べると、吐き気や、ひどい時は呼吸困難にもなります。

昔、ウナギ職人に眼病が多いと言われていたのも、この毒が原因なのでしょう。

この成分は、熱を加えれば消えます。だから、ウナギは蒲焼で食べるのです。

フグの毒のテトロドトキシンとは、ここが違うところです。昔の人は、偉いと思いませんか? ちゃんと経験で、知っていたのですね。

フグのテトロドトキシンの解毒剤が、まだ見つかっていないのと同様に、自然毒の解毒剤をつくるのは、なかなか難しいものですね。

部下も、同じではありませんか?

管理職の人は、下の者を使わねば、仕事はできません。管理職とは、自分がそんなに優秀じゃなくてもいい。いかに、部下の能力を見極め、それをどう使っていくかが、「要(かなめ)」であると私は思う。そういう人間を、管理職に上げてきたつもりです。部下の能力をあれこれ言うより、使い方。

生で食べるか、蒲焼で食べるか。一度考えてみてはどうですかね?

2015(平成27)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 「言葉」がむすぶもの

- 京都の六波羅蜜寺に、鹿角の杖をついて、遊行(ゆぎょう)する「空也上人」の像がある。

念仏を唱えながら人々を教化して歩いた一場面が、彫り上げられたものである。

ところが、その口から豆粒のような仏像が、何体も飛び出している。この小さな六体の化物は「南無阿弥陀仏」の名号を意味している。

空也上人が喉の奥から唸り出す、「南無阿弥陀仏」という言葉の響きは、すぐ消えてしまう泡沫ではなく、民衆にとっては衝撃を伴った仏の現前であったということであろう。(『壁は200億光年の夢を見る』絹谷 幸二著)

空也上人の唇をついて出ていたその他の言葉が、どのようなものであったか、今なお、それを文字にすることはかなわぬが、一時間ほど見つめていると、分かるような気がすることがある。目に見えない言葉というものの荘厳な存在感に強く打たれたことを、忘れることはできない。

運慶ら仏師は、その仏像を通して、時代の語り部であることができたのであるから、私の言葉に耳を傾けてくれる人がいる限り、時代、医療、介護、教育を語り、文字にしたため、時を経て、万人の心の内のつぶやきと一緒になることを願っています。

2015(平成27)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 哲学と自然科学

- この4月より、大谷大学の聴講生となり、一年間、大学の授業というものを40年ぶりに受けている。講義は何を思ったのか「哲学」。先生は、前大阪大学総長の鷲田(わしだ)清一教授である。哲学という授業を、生まれて初めて受けてみて、さっぱりわからん、ということがわかった。学生時代には、一端(いっぱし)わかったつもりで、デカルトやカントの本を読み、「我思う、ゆえに我あり」なんて言っていたのに。

イギリスやドイツでは、高校生の授業で、最も時間数の多いのは哲学であるらしいが、日本では、私は一度も正式に哲学を習ったことはなかった。もっとも、教授の話では、哲学なんてわかる人は、100人に1人もいません、という話であるが。

しかし、授業がわからないのが悔しいので、必死で90分、とにかくノートは取っていたが、その時、ふと気がついた。18~19歳の横の学生と、私が教授の話でノートをとる所が、違うのである。そうか、と思った。私は、薬学や医学という、自然科学の授業しか受けていなかったのである。哲学という講座を選ぶ学生と、少し頭の構造が違うのでは? と思った。自然科学では、1+1は常に2でなければならないが、哲学の世界では「自己とは」「自由とは」…すべて、いろいろの考えが存在し、それぞれの個人で解釈が違うのである。もちろん、各哲学者でも違う。

なるほど、と思った。

すべての物事を、1+1=2、ではなく、違った見方で見れば、別のものが見えてくるのかもしれない。ひょっとしたら、目の前の仕事も、そうなのかもしれない。仕事が壁に突き当たったら、視点を変えてみるのも、悪くないのではないかと思った。

2014(平成26)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 京都は観光で、もっている、町ではない

- 京都市内を歩くと、いたるところで、観先客に出くわす。「そうだ京都、行こう」というJRのキャンペーン以来、私なら決して外に出ない8月でも、死んでしまうほど寒い2月でも、あらゆる所に観光客がいる。では、その観光客の落とすお金で、京都の経済がもっているのかというと…否、違うのです。観光収入は、京都の総収入の一割ちょっとを占めるだけなのだ。京都は、江戸時代以前も、現代も、一大工業都市なのである。

現在でも、売り上げでは47都道府県で、常にベスト5には入っている。昔は、西陣織や扇子、焼き物が主であったが、今は、電気機器や輸送用機器である。工業と開いて、京都のどこにあるのか、と疑問に思う人もいると思うが、京都の現在の代表的企業の名前を思い出してほしい。京セラ、任天堂、オムロン、村田製作所など。それぞれセンサーや測定機器など、分野は違うが共通点がある。一つは、ベンチャー企素であること。かつて京都人はベンチャー精神いっぱいであった。水力発電所を造ったり、(日本で初めて)電車を走らせた。もう一つの共通点は、伝統工業の技術から派生しており、さらに精密工業が多いということである。西陣織の工程を見れば、先に挙げた全てのことが当てはまる。糸偏の職人たちの精密技術が、現在の工業に生きているのである。(『京都の平熱』鷲田清一より)

われわれ医療の業界も、同じではないだろうか。「昔からある医療」「昔からある介護」「昔からある教育」をふまえ、京都人らしく、さらにそれを発展させて新しい物、常に「新しい物を生み出す京都人」としての洛和会ヘルスケアシステムであることを、望んでやみません。

2014(平成26)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - ミトコンドリア・イブ

- ミトコンドリア・イブとは、人類の進化において、現代の人類に最も近い共通女系祖先の古代の女性に対して名付けられた名前である。

ミトコンドリアDNAは、必ず母親から子に受け継がれ、父親から受け継がれることはない。従って、ミトコンドリアDNAを調べれば、母親、母親の母親、さらに女系をたどることができる。

アメリカのカリフォルニア大学のグループが、多くの民族のミトコンドリアDNAの塩基配列を解析した。その結果、人類の系図はアフリカ人のみからなる枝(ミトコンドリアのハプロタイプ、L0からL3オンライン百科事典「ウィキペディア」より)とアフリカ人の一部とその他の人種からなる枝の、二つの大きな枝に分かれた。すなわち、祖先のうち一人は、アフリカにいた、ということである。

分析の結果、場所的には一人のアフリカの女性にたどりつき、時間的には、人類の共通の母親は、16±4万年前に存在したのだ。

また、全人類に共通するミトコンドリアの最初の持ち主である女性は、長い歴史にわたって、女系が絶えることがなかった幸運な人物であるということである。こんな幸運があってこそ、現代の人類が存在するのだと思うと、感無量である。

運の悪い人、運の良い人、などとよく人は言うが、悪い、良いなんてないと、私は思う。運は待つものではなく、取りにゆくものである。いつも「発展」し「前」に進む洛和会ヘルスケアシステムは、いつも、いつも運を取りにゆく組織であってほしい。

2014(平成26)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 医学の常識

- 私も医学部を卒業して、40年近くなります。最近は、あまり現場(病院)に行かなくなったのですが、医学の常識の変化に驚かされることが多くなりました。

例えば皆さん、「擦り傷」や「切り傷」は消毒したほうが良いと思いますか? 現在では、答えはNOです。昔は必ず、「赤チン(マーキュロクロム液)」や「白チン(塩化ベンゼトニウム)」で消毒して、ガーゼなどをつけていましたが、最近は消毒をせず、なるべく傷口を乾燥させないで、ラップのようなもので覆ったほうが、早く、きれいに治るそうです。実際、私の若い時(私は脳外科医でした)とは違い、外科でも、手術後の傷を毎日消毒する病院はなくなりました。そのほか、「火傷をしたら、そこに氷を当てつづける」というのも間違いと現在では言われています。

医学の常識は刻々と時代とともに変わっていますが、世の中の常識も日々変わっているのですね。

新年にあたり、常に常識の変化に対応できるような、柔軟な組織である洛和会ヘルスケアシステムでありたいと念じてやみません。

2014(平成26)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 「ゴミ」について

- 私の自宅には「暖炉」がある。10年前に、初めて自分の家(自宅)を建てた時、私には、3つの自分の家に対する希望があった。(言いかえると3つしかなかった。)

1つは暖炉、2つ目は掘りごたつ、3つ目はライオンの口から水が出る岩風呂。10年経ち、掘りごたつは掃除が面倒との理由で埋めて潰され、単なる和室になった。ライオンの岩風呂は、水の出し入れが面倒ということで、800リットル入る大浴槽(ちなみに、一般家庭の浴槽は通常200リットルである)は、小さいプラスチック浴槽に変えられ、今ではライオンの首だけが虚しく残っている。でも暖炉だけは今も健在で、冬の間、楽しく部屋を暖めてくれている。炎を見るのは楽しいことである。何時間でも、私は見つめていられる。でも最初の1年目は、薪(木材)以外の物を何でも燃やし、セキュリティ会社が3回も来たことがあった。結論として、薪以外の物を、暖炉で燃やしてはいけない(当然)とわかった。

その時ふと、家庭のゴミはどうなっているのかと考えた。

昔は東京の「夢の島」のように、日本では埋め立てが主流であったが、現在では、ほとんどの市町村で焼却していることがわかった。それで調べてみると、ものすごいことがわかった。全世界の焼却炉の2/3が日本に集中しているのである。(『ごみを燃やす社会』山本節子)世界各国は、焼却炉の廃炉に向かっているのに、なぜ日本だけ増え続けるのか。

みんながよく知っているダイオキシンは、自然には存在しない物質で、分解しにくいので、800℃以上の高温でいったん分解されるが、ガスの温度が300℃に下がると、ダイオキシンは再合成される。わかりますね? 煙や灰の中にどれだけ残るのか。我われ医療関係者も、医療ゴミとして一般ゴミとは別々に分別して廃棄している。

自然の家庭ゴミは自然へ返し、再生できるものはもっと再生し、最少のゴミだけを捨て、暖炉で薪のみを燃やすようになれば、ダイオキシン、水銀といった重金属などの問題はなくなるのではないかと思う。

更なる分別と再生が、わが国の医療ゴミも含めた「ゴミ問題」を解決しうる大きな手段になるのではないかと考える。

2013(平成25)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 「アリ」と「シロアリ」 ~PT(理学療法士)とOT(作業療法士)~

- 家(木造)の土台などを食べつくす「シロアリ」という名を聞いたことはありますね。

皆さんは「シロアリ」は「白蟻」だから「アリ」の種類だと思っていませんか? ところが全く違う種類の昆虫なのです。「アリ」はハチ科のグループに入り、「シロアリ」はゴキブリ科のグループにすっぽり納まるのです。日本は「シロアリ」の分布の北限(これはサルの北限と同じ)で、ほとんどの種(3,000種もいる)は熱帯や亜熱帯にいます。

ハチ目昆虫(ハチやアリ)のコロニーはメスのみで創設されますが、「シロアリ」のコロニーは、女王と王がいるのです。ハチ目のワーカーはすべてメスですが、「シロアリ」のコロニーではメス・オスが存在します。細かくは省きますが、このように違いは多く存在します。

洛和会ヘルスケアシステムでも140人以上のPTやOT(※)などのリハビリテーションのスタッフが働いていますが、その違いを皆さんは知っていますか? PTは肉体訓練、OTは手先訓練、というくらいに思っていませんか? 本当はもっと違うのです。それぞれが、別の学校で学び、別の国家試験を受けて働いています。

こういうこともありました。

ある飲み屋で、女の子に、「精神科、心療内科、神経内科、脳外科の違いはわかりますか?」と聞いたことがあります。それぞれの名前は、テレビなんかで聞いたことがある、と言いました。でも脳外科と精神科の違いすら、はっきりと答えられませんでした。これが、一般の人の認識です。PTやOTも、神経内科のドクターも、もっと自分たちがやっていることを一般の人に広くPRしなければならないと思いました。

一般の人に講演をするのもよいが、「アリ」と「シロアリ」の違いを教えるように、まず、洛和会ヘルスケアシステムに勤める4,000人以上の身内の人々に、それぞれの違いをPRしてほしいものです。

※PT(Physical Therapist):理学療法士

OT(Occupational Therapist):作業療法士

2013(平成25)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - ワークシェアリング

- 先日の理事会で、当会も子育てのためのワークシェアリング制度を、積極的に取り組もうと満場一致で決議した。本来、産業界でいうワークシェアリングは、一人当たりの労働時間を減らすことによって、組織全体の雇用を維持したり、さまざまな業務ごとの短時間労働を、組み合わせることによって、雇用の機会を増やすことを目的とすることが多い。しかし医療界は医師や看護師などの専門職員が全国的に不足しているなか、当会では常勤医師245名、看護師822名(本年3月現在)と、他法人に比べれば比較的充実しているが、それでも特定の科や特殊な資格を持った人材は、不足している。

そのなかでも子育てのために、やむなく休職や退職の道を選ばなければならなくなり、多くの有能な人材が埋もれていくのを目の当たりにする。これらは、まるで世界のトップを走っていた我が国の企業の、高度な技術や開発のノウハウを持った団塊の世代の技術者などが、定年になったからといって、やむなく退職に追いやられ、今まで後塵を拝していた中国や韓国の企業に安価に採用されている姿を見るようだ。

これらの状況が、生まれ育った母体の座を脅かしたり、企業生命までゆるがすのを見ると、まるで国や企業の知的・技術的な財産を自らが捨てているようで、私は心穏やかには居られない。

当会は週5日勤務を常勤としてきたが、今回、2?4日勤務でも常勤の座を維持できるようにしたい。育んできた技術・技能の継続と、いつでも通常勤務に戻れる安心感を持っていただきたい。

当会は子育て支援に積極的に取り組む企業として厚生労働省の認定(くるみんマーク)を得、また洛和会音羽病院の医師も、京都府医師会の医師子育て問題担当理事として活躍いただいている。組織は人であるとともに、時代と共に変化しなければならない。その中でも当会は、常にトップランナーとして先頭を走り、人的財産を育み、そして引き継いでいきたいものである。

2013(平成25)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 木綿豆腐と絹ごし豆腐

- お豆腐には、木綿豆腐と絹ごし豆腐があるのは、たいがいの日本人は知っていると思います。冷奴には絹ごし豆腐、すき焼きには木綿豆腐と決めている人が意外と多いのです。

では、その違いは知っていますか?

豆腐を木綿でこしたのが木綿豆腐、絹でこしたのが絹ごし豆腐と思っていませんか?

実は違うのです。

木綿豆腐は、木綿の布を敷いた箱に「にがり」を混ぜた豆乳を入れ、上に重しを置きます。このために、木綿の跡が残るので、木綿豆腐といいます。これに対して、絹ごし豆腐は、豆乳を箱に入れ、「にがり」を加えて、そのまま自然に固めて作ったものです。自然ですので、滑らかできめ細かいので、絹ごし豆腐と呼び名をつけたそうです。どちらが栄養豊富かというと、重しで余分な水分を押し出している分だけ、カロリーもたんぱく質も、木綿豆腐のほうが豊富です。

昨年の4月に入社した、新人ナースやドクターも、新しい1年が始まります。諸君は、昨年1年で、「木綿豆腐」になったのか・・・「絹ごし豆腐」になったのか?

この新年にあたり、考えてみませんか?2013(平成25)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 天使突抜

- 「天使突抜」、皆さん何て読むかわかりますか? 「てんしつきぬけ」と読むんです。ちゃんと京都にある町内の名前です。

下京区の西洞院通と油小路通の間の南北の通りが「天使突抜通」で、この通りに沿って天使突抜一丁目から四丁目までの町があります。

私の毎朝の犬の散歩コースにあるので、偶然発見しました。

もともと京都には、変わった地名が多くあり、その呼び名も非常に変わっています。

私たち京都人には、慣れているせいか、そう珍名とは思いませんが、まず京都の人以外では読めない名が多くあります。例えば「先斗町(ぽんとちょう)」「上立売(かみだちうり)」「太秦(うずまさ)」など。「一口(いもあらい)」などにいたっては、京都人の私ですら読めませんでした。ちなみに、「一口」は巨椋池の西岸にあるのですよ。余談ですが、「巨椋池(※)」、さてなんと読むのでしょうか。

京都の地名は、1200年の歴史からくるものが多く、「天使突抜」もそうです。私の家の近くの西洞院松原を下った所に、五条天神宮があります。祭神は三神で、全て天から降った神であるので、「天使」とされ、平安時代は清水寺の観音様と五条天神の天使様が、当時の民衆の信仰の双璧でした。それを、1590年、豊臣秀吉が京都の町の大改革をおしひろげ、弘法大師が建立したこの五条天神宮を串刺しにするように、境内に一本の通りを貫通させました。この所業に京の町衆はあきれ果てて、新しい通りの両側にできた町に皮肉をこめて「天使突抜」と名付けたそうです。(『京都「地理・地名・地図」の謎』森谷 尅久)

秀吉もやるが、京の町衆もたいしたものですね。何ごとにも、あまりにも強権を行使すると、それ以後400年以上も、人々に呪われることもある。私も少し考えさせられました。

※巨椋池=「おぐらいけ」と読みます。

2012(平成24)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 金環日食と閏(うるう)3月

- この5月21日はすごかったですね。日本全国で、3千万人の人が、金環日食を見たそうですね。私も首が痛くなるほど見つめました。現代人はこれほどまでに太陽のこととなると騒ぐが、月は見なくなりましたね。

日本人は月と生活の絆を深くもって生きてきた民族です。1872(明治5)年まで日本の国暦として使われてきた太陰暦(旧暦)も、その各月の日付などに強く月のみちかけが影響を与えています。旧暦では今年(平成24年)は閏3月があるのをご存じですか? つまり今年は3月が2回あったので、13カ月あるのです。専門的に言うと、難しいのですが、簡単に言うと、新暦(太陽暦・現在われわれが使っている暦)が1年が365日なのに比べて旧暦の1年は354日と11日少ないことによって起こってきているのです。つまり、ある割合で1年を13カ月として補正したのです。同じような補正を新暦でもしているのを、皆さんはご存じですね。2月が29日ある閏年です。地球が太陽を1周するのは365日5時間48分46秒ですから、その端数を積んで4年に1回、2月が29日あるのです。この補正もたいしたものですが、西暦年数が4で割れて100で割れない年が閏年、だが、400で割れる年も特別に閏年にして誤差調整をしています。たしか十数年前に、その400年に一度めぐって来る特異な年がありました。このように旧暦でも新暦でも、常に補正、修正して、正しい暦に合わせているのです。

組織も同じだと思います。われわれの洛和会ヘルスケアシステムでも本部通達や本部長告知などでルールを決めていますが、10年前の本部通達のままでやっていることはないのだろうか。見直さなければならないことは多いのではないか。新暦・旧暦でやっているように、洛和会ヘルスケアシステムでは、現代にすぐ正しく合うように、修正をかけて常に組織を見直していきたいです。2012(平成24)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 「お」のつく

言葉 、つかない言葉 私達 が、毎日 なにげなく使 い分 けている丁寧語 の「お」と「ご」。どちらをつけるかは、実 は法則 があるのです。

「母 さん」→「お母 さん」、「家族 」→「ご家族 」。

「ご」は漢語 で中国 から入 ってきた言葉 で、音読 みする言葉 によくつけます。例 えば、ご住所 、ご連絡 。

「お」は和語 で昔 から日本 で使 われている言葉 で、訓読 みする言葉 によくつけます。例 えば、お手紙 、お風呂 、お菓子 。

こういう言葉 を私達 は、小 さい時 から、自然 の会話 の中 で、覚 えてきたのです。でも、例外 もあります。「電話 」や「茶 」は、漢語 ですが「お」がつく(『日本人 の知 らない日本語 』蛇蔵 &海野凪子 )。外国人 にとってはめちゃめちゃわかりにくい言葉 なのです。

私達 の洛和会 ヘルスケアシステムにも、政府 の経済連携協定 (EPA)に基 づくインドネシア人及 び

フィリピン人看護師 ・介護福祉士候補者 として、インドネシア人 4人 、フィリピン人 4人 を受 け入 れましたが、まだ1人 として国家試験 に合格 していません(平成 24年 2月執筆時現在 。同 3月 、インドネシア人 、

フィリピン人各1人 、看護師国家試験 に合格 )。

3年間 しか国家試験 を受 けられない為 に、既 に2人 の人 は帰国 させられました。

この文章 を読 んで、皆 さん、お気 づきになったと思 いますが、すべての漢字 にルビが打 ってあります。

私 が、子 どもの頃 に買 った本 には、すべて漢字 にルビが打 ってありました。

英語 で国家試験 を受 けさせるのも考 え様 ですが、国家試験 でも少 なくとも漢字 には、ルビを打 ってやるとか、いろいろ方法 があると思 います。せっかくの経済協力 が、このままでは絵 に描 いた餅 になるような気 がして、なんとかしてやりたいと思 う毎日 です。2012(

平成 24)年 4月 20日

洛和会 ヘルスケアシステム理事長 矢野 一郎 - 日本ミツバチ

- 皆さん、日本には2種類のミツバチがいるのをご存じですか? 何億年も前からこの日本に住んでいた日本ミツバチと、明治以後、採蜜を目的として外国から導入された西洋ミツバチです。どう違うかというと、この紙面100ページぐらい使用しますので省きますが、日本ミツバチの方が、蜜の集め方が西洋ミツバチと比べて、3分の1ぐらいしか集めず、勝手で、すぐ巣ごと逃げたりして、要するに人の手に慣らされず、野生の本能を強く残したハチです。

私はこの日本ミツバチを、自宅の屋上(四条烏丸付近)で趣味で飼っております。5群、約15万匹のミツバチが元気に飛んでおります。今年(2011年 現在)はすでに9キロほど採蜜しました。

この強い日本ミツバチにも、最近異常が起こっています。数年前より、ミツバチが巣ごと全て失踪してしまう事件が世界中で頻発しています。とうとう「蜂群崩壊症候群(CCD)」と名づけられたぐらいです。別にハチぐらいと思われるかもしれませんが大違いです。

私たちが毎日食べているオレンジや野菜、その8割近くがミツバチの花粉媒介者のおかげなのです。原因は何なのでしょう。いろいろ言われていますが、私はこの10年ほど前より、世界中で使われ出した「ネオニコチノイド」系の農薬だと思っています。この農薬は、吹き掛け、雨で流されてしまう農薬とは違い、種に浸せば成長後も「植物全体」に行きわたり、昆虫の神経に作用する毒となるのです。これが従来の有機リン系農薬と違い、ミツバチの方向感覚を狂わし、巣に戻れなくしているのです。

このネオニコチノイド系はわれわれが食べている「米」にも最近使用され始めているのです。怖いですね。でもこれと同じことが、われわれ医学の世界でも起こっているのですよ。病原菌、ウイルスと抗生物質などの薬との戦いです。効果をとるために副作用に目をつむるのか、多分、今は誰も答えは出せないでしょう。でも、ミツバチにしろ、人間にしろ、その答えは私たちの3代後の世代が出してくれるでしょう。肉体的結果、精神的結果として。

2012(平成24)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 流れ星

- 最近読んだ『流れ星の文化誌』(渡辺美和・長沢工 著)の本の中に、私の誤解を解く面白い記載がたくさんありました。まず根本的に、皆さんは流れ星とは何かご存じですか?

私は、隕石が飛び込んできて、大気圏に突入して、燃焼して燃え尽きるものだと思っていました。ところが違うのですね。「流星物質」というべきものなのです。その流星物質の大きさは極めて小さくて、直径1ミリから大きくても1センチで、指でつまむと壊れやすい「クッキーのかけら」みたいなものだそうです。それが地上100キロメートルの大気中、ちなみにジャンボジェット機は、高度1万メートルの所を飛ぶのですから、そのジャンボ機が飛ぶ10倍上空、百キロメートルの先の光を見ているのです。

では、なぜそんな小さな物質が大きく輝くのでしょうか? それは、その小さな物質が猛烈なスピードで大気に突入してくるからです。大体秒速70キロメートル。すごい速さです。そのスピードで大気圏に突入すると「小さなクッキーのかけら」は壊れながら大気分子に衝突して、一時的に「プラズマ」という状態になります。このプラズマの生じる光を私たちは「流れ星」と呼んでいます。

つまり1秒見えた流れ星の長さは70キロメートルもあるのです。すごいと思いませんか? 京都でも、私が小さいころは、住んでいた四条烏丸付近でも天の川や流れ星がよく見られましたが、残念ながら最近は全く見られません。もう一度見てみたいものです。

われわれの組織も大きくなりましたが、流れ星のように、若い者で大きく光り輝く人たちが多くいて、大きな隕石(偉い人?)が地球に落ちて地球に害を出すのではなく、クッキーのかけらでも、あんなに大きく光り輝けることを見せてくれることを期待しております。2011(平成23)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 夢を語れる職場

- 最近、日本の上場企業や会社をみていて、おかしいと思うことが多くなってきた。「松下幸之助」は、どこへ行ったのかと考える。電球1個を作るのに、多くの人が暗い夜道を通れるように、その明るさの下にある、一軒一軒の家庭の笑顔をつくり出すために、電球を作ると松下幸之助は言っていた。戦後64年、日本人は、日本のために、日本人の幸せのために、迷いもなく走ってきた。

しかし、皆さんは、1998(平成10)年から13年間、日本は経済成長していないのをご存じだろうか?

そのため、企業は生き残るために、リストラ、派遣切り、多くの工場閉鎖、安い労働力を求めての海外への生産拠点の移転などを行ってきた。

私は思う。今、この時代に、この国に堂々と夢を語っている経営者が、どれだけいるのだろう、と。

それではどうすればいいのだろう。

われわれの病院でも、朝、出社して、すぐあいさつもせず、パソコンのスイッチを入れ、隣の人とネットで会話を始めるという「タコ壷人間」はいないだろうか?

いつのころからか、日本人は、他人に対する無関心と、「マジ」「チョームカ」などのセンテンスの短い言葉であふれかえってしまった。職場で会話はありますか?職場で雑談はありますか? その雑談の中から現状の問題点や、職場を1年後、3年後どうもっていくのか、私の将来をどうしたいのかの夢が出るのではないだろうか?

私が理事長になったとき、病院という所はあまりにも数字の管理がなっていない。なっていないというより、0に近いと感じた。予算委員会で、数字の管理を言い続けてきた。しかし、数字管理を、われわれの100倍もやってきた日本の企業の現実をみて、最近考えさせられる。今の企業には、売っているもので人を喜ばせるという夢がなくなったのだ。夢のない職場、これほどつまらないものはない。数字だけではなく、職場には夢が必要なのだと。せめて洛和会ヘルスケアシステムは、いつも夢を語れる職場であってほしいし、私はそうもっていく決意をしている。2011(平成23)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)

- 2011(平成23)年3月11日午後2時46分ごろ、東北・関東地方で強い地震があり、宮城北部で震度7が観測された。震源は三陸沖で、地震の推定規模マグニチュード(M)は9.0と国内観測史上で最大規模。地震を受けて東北地方の太平洋岸など広い範囲で大きな津波が発生し被害が拡大された。4月13日時点の報道では死者と行方不明者は合わせて2万8,483人、被災された方々の正確な人数は未だ明確でない。被災された方々にお見舞いと、残念ながら亡くなられた方々に哀悼の意を表します。

ニュースを見ていて、津波の引いた泥沼にポツッと残った建物が病院であるのは、何とも気が休まる思いである。しかし、ライフラインをもぎ取られた病院が、津波の前まで人工呼吸器や心電図などでモニター管理されていた重症患者さまをどうされたのだろう? これらの患者さまのみならず、被災された方々の応急手当、食事まで業務を拡大せざるを得なくなると、病院に取り残されたスタッフの疲弊は想像を絶する。

当会も16年前の阪神・淡路大震災では、救護班を結成し8日間、延べ150人のスタッフを救護所に送った。医薬品・医療材料に加え、毎日スタッフが消費する飲食物の補充が大変であったと記憶している。この教訓を生かして、『京都で大地震が起こったら』を想定し、「大規模災害救急用救急車」を導入。さらに通信網は従来の地上回線に加え、衛星回線「イリジウム」をバックアップとして急性期病院を中心に病院4カ所と救急部門1カ所、計5台導入した。

しかしながら東京事業所において、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の影響で、当日帰れなかった職員が40人。そのうち30人が施設に臨時宿泊し、後片付けや次の日の乱れたシフト体制を整えてくれたと聞く。翌日は3時間も歩いて出勤してくれた人、深夜明けで3時間ほどしか眠っていないが心配して駆けつけてくれた人…さまざまである。半面、交通混乱を理由に臨時休暇を取得する人もいたと聞く。

本来なら、職員が災害に遭遇したら、「まず自分の安全、そして家族の安全。会社の仕事はその次で良い」と言いたいのだが、患者さまや施設利用者さまの命をお預かりしている私たちの仕事。さあ、どう言ったら良いのだろうか? 悩むところである。でも、まずは家庭の損害も心配であるのに、東京の介護施設の回復に努力いただいた方々に、まずはお礼を言いたい。2011(平成23)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - なぜ1年1回のがん検診が必要か

- 今、日本人の3人に1人は、がんで亡くなっています。

なぜ、1年に1回のがん検診が必要なのでしょう。年末に、ある先生の本を読み、なるほどと納得しました。

がん細胞は1個が2個、2個が4個と倍々に増えていきます。30回で1g(1cm)に成長します。がん検診で発見できるがんの大きさは1cmです。時間にして10~15年かかります。この1cmのがんが、2cmになるのには、たった3回の細胞分裂でよく、時間にして1年半です。がん細胞も40回の細胞分裂で、成人の握りこぶし大になると人間の命を奪います。

がん自身の平均寿命は20年ぐらいです。 したがって、がんが発生してから20年の間でがん検診によって早期がん(がんの大きさが1cm~2cm以下)が、発見できるのはたった1~2年ぐらいの期間に限られるのです(中川恵一著『がんのひみつ』より)。ですから、毎年継続的に、がん検診を受けないと、早期がんを見逃すことになるのです。

今回の検査では「今日、がんがない」ということでも、明日にはがんができている(大きくなる)かもしれないのです。

私は、父も母も突然死でしたので、私も突然死だと思っていましたが、この本を読み、「よし、今年から1年1回のがん検診を受けるぞ!」と、変に決心した新年でした。2011(平成23)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 京都いのちの電話

- 皆さん、京都で「社会福祉法人 京都いのちの電話」という組織があるのをご存知ですか。自殺予防のために、ボランティアの人が、24時間電話相談を受けています。国からの資金援助なく、全く民間の寄付で、運営しています。千人会という組織をつくり、個人や団体からの寄付でやっています。私も、個人としても、洛和会ヘルスケアシステムとしても、援助を永年続けております。

日本はそもそも、自殺者が多い国です。先進G7諸国で1位です。それも、平成に入り、急速に増え、それまで2万人台前半で推移していたのが、2000(平成12)年に急増し、3万人を突破し、現在まで10年連続3万人を超えています。1日平均89人、16分に1人が自殺しているという計算です。性別では、男性が72.5%という圧倒的な数です。やっぱり男性の方が弱いのかと考えさせられる数です。

自殺者がもっとも多いのが50歳代の男性で、全体の25%を占め、それも50歳代後半にピークがあります。

自殺理由には、男女問題、学校問題、家庭問題、経済生活問題などいろいろありますが、この世代は、経済生活問題が自殺理由の1位です。失業問題だけでなく、精神的な重圧感や自分に対する評価の低さ(職場でも、家庭でも)などが、からみあって絶望していくようです。

われわれ洛和会ヘルスケアシステムでも、職員のメンタルヘルスケアに対して、いろいろ手を打っていますが、まだ、いまいち、というところです。

もうすぐ皆さんに発表があると思いますが、この下半期より、個々の評価の見直しと、新制度の創設のために「役職等級制度」を導入します。より公平な評価をめざして行うものです。

「京都いのちの電話」がもっと活躍できて、若者の自殺がなくなり、中高年の老後が、自殺なく、美しい死に方になることを、願ってやみません。2010(平成22)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 帰ってきた"はやぶさ"に感動!

- "はやぶさ"といっても鳥(鳥類 タカ目 ハヤブサ科)ではない。2010年6月14日未明(日本時間13日深夜)にオーストラリアの砂漠地帯に炎の尾を引いて着地した、日本の小惑星探査機「はやぶさ」のことである。小惑星イトカワの岩石採取に挑んだ探査機「はやぶさ」は月より遠い天体に着陸し、地球に戻って来たのは史上初の快挙だという。

はやぶさの構想は、1985年(四半世紀前)に生まれていた。「科学に新しい視野をもたらす」「広範囲の科学者、技術者が情熱を持てる」「文化史的な意義を持つ」などを挙げ、「将来へ大きな夢をたくす計画」と意義づされていたが、現実にプロジェクトが認められたのはそれから約10年後であったらしい。それも、「難しいミッションで、リスクが大きすぎる」「米国もやらないような挑戦できるわけがない」など、陰口が聞こえる散々の船出だったらしい。

2003年5月の打ち上げから約7年、総航行距離約60億キロにも及ぶ長いたびはトラブルの連続。打ち上げ直後、4基あるイオンエンジンの1基が不調になり、イトカワ着陸前には、姿勢制御装置3台中2台が故障。着陸直後には燃料漏れがきっかけで通信が途絶。復旧した後も、12台の姿勢制御用化学エンジンすべてが故障。帰還に欠かせないイオンエンジンがすべて故障。だが、そのたびにチームは知恵を絞り、使えるシステムを組み合わせてピンチを切り抜けての帰還だ。

感動するのは、プロジェクトを率いた宇宙航空研究開発機構(JAXA)の川口淳一郎教授が成功の喜びに浸りながらも言われた言葉。はやぶさの成功で「日本の惑星探査に自信と希望を与えられた」と喜びと自負を見せたが「この瞬間から技術の離散と風化が始まっている。将来につながるミッションが必要だ」と言い切られたことだ。

私たちの医療経営も、望みを失わず、チームがもてる専門性を高め、日々可能性を追求し、微々たる歩みであるが理想を追求していきたいものである。2010(平成22)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 新入職員に贈る

- 本年も150人を超える新入職員を迎えました。若々しい未来を見つめるフレッシュマンを見ると心躍る思いがします。

当会では新しい「洛和会みささぎ病院」や「ありすの杜 南麻布(特養・老健・デイなど)」など、次々と大型施設が誕生し、多くの新人を採用しているのは医療・介護の世界ではまれなケースでしょう。しかし、新入職員の誕生と裏腹に、次なるステップアップとして飛び立つ人や、自信をなくして医療・介護の世界から去る人もいます。人がさまざまな可能性を求めて悩み・飛び立つことは、その人をより大きくし、失敗したとしても次なる実力をつけるという点から、私は大いに賛成するものです。当会に籍を置いたOB、OGが、他の病院や施設などで、院長、看護部長、施設長などとして活躍されていることを聞くと大変うれしくなります。

しかし昨今、医師・看護師不足の中で「医療・介護転職サービス」と銘打った転職斡旋業者が活躍しています。当会も一部で活用はしていますが、安易にコンピューター登録をして、自分の意にそぐわぬとも収入だけで転職する話を聞くと、なぜか悲しい思いが強くなります。

私は人生に無数の切っ掛け(選択するチャンス)があると思います。『幸運の天使には、後ろ髪はない』という話があります。後ろ髪がないからこそ、束の間の出会いの瞬間に掴まないと、捕らえることはできないという話です。「これって、幸運の女神なのかなぁ・・・」なんて、ボーっと眺めていたら、幸運の女神は、さっと行き過ぎてしまうという、皆さまがよく知っている話です。

振り返ると、私も何度も「幸運の女神」を取り逃がしています。しかしすべての「幸運の女神」を捕まえたら、私の人生はどうなっていたでしょう? 世界的な大富豪? ノーベル賞級の学者? いや、多少の違いはあれ同じような人生を送っていたと思います。それは私の初心(志:こころざし)、『病院を継ぐ医師にならなければ!』があるからで、今と同じ結果を生む「女神」ばかりを捕まえていたと思います。

新入職員の方には、偶然にも当会の医療、介護、教育の世界に入り、社会人としての第一歩を歩み出したのですから、ここに将来の人生を思った初心(志)を再度確認していただきたいと念じます。「志」とは、例えば『三国志』というように、『(「誌」に通用)書き記すこと』とされています。どうか心の隅だけでなく日記などにも書き記して、幸運の女神を捕まえてください。2010(平成22)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 木喰仏~新年の笑いについて~

- "笑い仏"で知られている木喰仏に出合ったのは、数年前のことである。それまで円空仏に興味をもち、見てまわる中で、参拝者の人から木喰仏のことを聞いた。最初に、その"笑い仏"を見た瞬間、はまってしまった。それ以後、全国の木喰仏を見てまわっている。

木喰は1718(享保3)年、甲斐国(現在の山梨県)の山村に生まれ、22歳で出家し、56歳の時に日本廻国の旅に出た。北は北海道から九州にいたる。全国を遍歴し、93歳で亡くなるまで、二千体もの造像をした人である。今でもそのうち六百体が確認されている。

私は木喰仏を見て感じたことが2つある。

1つの仏は、京都の南丹市(八木町)にある清源寺の十六羅漢像である。木喰89歳の作である。京都近辺の人は、すぐ近くなので、ぜひ一度訪れられたらいいと思う。人生50年を過ぎて、旅に出る心境も勇気がいるが、若いころの仏と違い、年をとるにしたがい、心の底からの笑いを表現した仏に変わってきている。こういう生き方は、高齢社会の中での、われわれの生き方の1つの答えを示しているのかもしれない。

もう1つは、新潟県長岡市の金毘羅堂の仏である。顔を見ていただきたい。すりへって、ぼろぼろ、つるつるである。幾世代にもわたり、子どもたちの遊び相手だったため、すりへったのである。冬にはソリに使い、夏はボート代わりにして川で遊ぶ。何も有名寺院の仏のように、秘仏、秘宝といって、奥にしまうだけが仏ではない。人々の暮らしにとけこみ、人々とともにあってこそ、本当の仏であるような気がする。(参考:NHK 鑑賞マニュアル美の壺http://www.nhk.or.jp/tsubo/arc-20060630.html)

われわれ医療人もそうではないか。

医療界に入ったときは、己を捨てて、人のために尽くし、生きる。そう思って、ほとんどの人は入ってきたはずである。ところが、年を経てくると、仕事のしんどさに、つい原点を忘れてしまう。そういう時にこそ木喰仏の笑い顔を思い出してほしい。自分がつるつる、ぼろぼろになろうが、病が治った時の人の笑顔を見て、医療、介護の世界に入った時の原点を思い出してほしい。自分の笑顔も忘れることなく。

それが、自分が生きてきた、「誇り」と「証」につながると、私は思う。2010(平成22)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 政権交代

- 今回の政権交代で、私たちの医療界はどう変化するのか・・・?未だ具体的な方針や政策が打ち出されていないので評価できませんが、旧政権よりもっと現実的で具体的な中・長期計画を示していただきたいものです。また、次の選挙では政権復活や固守のために、医療や福祉政策が目先の小道具に使われるなら、ますます混乱は拡大するのではないかと危惧するところです。

さて小沢一郎幹事長(選挙担当)の戦略は、旧政権の大物をバッタバッタとなぎ倒しました。特に「女刺客」たちもその目的を達し、大躍進の立役者となりました。この事象を見ると、今後の医療経営にも女性のパワーが大きく活動される時代が来ると予見され、急速に女性の医療法人代表が増えると感じます。

特に医療・介護の運営には、女性パワーに頼るところが大きく、女性経営者の躍進に最適な場と思います。しかし、今回の「女刺客(先生)」にも、問題はあります。特に選挙中の先生たちの言葉は『女性感覚で・・・』とか『(この選挙区に)お嫁に来ました』などと、女性(票)に感覚的に訴えられているところです。

感覚で票が集まったとしても、票を入れた人の期待は多種多様(バラバラ)であり、実際に政権が動き出したら期待はずれと感ずる人が多くなるのは否定できません。女性特有の感覚(感情)だけで経営すると、内部分裂する危険性が増すのと一緒です。経営(的)感覚とは、過去の経験や知識を元にジャッジする能力(センス)とするなら、経営(的)視点とは未来の社会が何を要求するかを予見する能力でしょう。政治家だけでなく経営者も(男女問わず)、この感覚と視点のバランスを保ち、安定的かつ恒常的な社会(会社)をつくって欲しいと願うものです。2009(平成21)年10月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 洛中洛外図

- 皆さん、京都の人なら洛中洛外図という言葉と絵は、一度は聞いたり、見たりしたことがあるでしょう。私も昔からよく見ていましたが、なんだか雲だらけのわけのわからない屏風としか思っていませんでした。ところが、ある絵雑誌にその詳細図が載っていて、愕然としました。そこに描かれている人々の生き生きとした表情、それに全体の構図のすばらしさ、こんなものがあったのかと感激しました。

洛中洛外図は京の都を一望し、洛中(市中)と洛外(郊外)の四季とそこに生活する人々の風俗を描き込んだものです。室町時代以降、300年にわたって描かれたもので、現存するのは100枚ぐらいといわれています。現在放送中の大河ドラマ「天地人」の中で、織田信長が上杉謙信に贈った洛中洛外図屏風(米沢市上杉博物館所蔵)もその一つです。洛和会丸太町病院の近くにある「京都アスニー」の壁画に、この模写があるので一度見てもらえたらよいと思います。

洛中洛外図の特徴は、他の屏風と違って左右六扇の屏風に、1年間の四季や京都の全体図がすべて描かれていることです。一見すると京の町並み全体をまるごと描いているように見えながら、実際には、必要でないと絵師が考えた建物は金雲で隠し、それとは逆に、金雲で囲まれた人々の暮らしは、思い切りクロ-ズアップされ、今にも動き出しそうに浮かび上がっています。この人々の表現が実にいい。このことを知ってから、私は近視用の単眼望遠鏡を買って、1時間ぐらいかけて博物館で洛中洛外図を見ます。高貴な人もいれば、貧しい人もいる。寝ている人もいれば、一所懸命、売買に精出す人もいる。「夫婦のいさかい」など、一人ずつ見れば、実に面白い。ちなみに、上杉本では"2,500人"もの人々の姿を、これほどまでに、生き生きと描いているのです。

われわれ洛和会ヘルスケアシステムも、金雲のかかっている所が、一つもなく、その中で働く人が、いきいきと働き、夢ある生活をし、2,500人のそれぞれが意味のある人生を送れるような組織にしたいと、いつも願っております。2009(平成21)年7月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎 - 手

最近、よく手を見る。手のしわが増えてきたな、と思うことが多い。苦労してきたからな、と自分をなぐさめる。

最近、よく手を見る。手のしわが増えてきたな、と思うことが多い。苦労してきたからな、と自分をなぐさめる。

あるとき、ふと人から聞いた話を思い出した。

手の指には、お父さん指(親指)、お母さん指(人差し指)、お兄ちゃん指(中指)、お姉ちゃん指(薬指)、赤ちゃん指(小指)がある。

お父さん指とお母さん指はくっつきますか? たしかに親指と人差し指はくっつく。お父さん指とお兄ちゃん指、お姉ちゃん指、赤ちゃん指もくっつく。では、お母さん指は? お兄ちゃん指、お姉ちゃん指はくっつくが、赤ちゃん指とは難しい。たしかに小指とは難しい。では、お父さん指をお母さん指にくっつけてやってみる。すぐくっついた。たしかに、2人でやれば簡単。

また、親指だけが、ほかのすべての指の顔を知っている。親指だけが正面からすべての指の顔を見れるのだ。

われわれ洛和会ヘルスケアシステムは、この4月に新卒者153人、既卒者90人、計243人の採用をした。この未曾有の不景気のなかでの大量の採用である。各自がこの大量採用の意味を考え、洛和会ヘルスケアシステム(手)の中で、何のための指なのか、どの指にならねばならないのかを考え、みんなの総力を結集して、不景気のなかでも負けることなく、打って出てほしい。2009(平成21)年4月20日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎- 日本人かく戦えり

- 先日、朝日新聞の記事で初めて知ったことがあった。

日本の軍隊に、第二次世界大戦で、無条件降伏(昭和20年8月15日)から3日後に、戦争をせざるを得なかった部隊があったということである。

昭和20年8月18日、旧ソ連軍が日本の千島列島の北のはずれの占守(シュムシュ)島に侵攻してきたのである。終戦時、この島には、戦車64両のほか、独立歩兵第282大隊などが配備されていた。指揮官は池田末男大佐、戦車第11連隊連隊長であった。

池田大佐は、終戦後にもかかわらず、撃退することを決心した。2日間の戦闘により、ソ連軍は撃退されたが、占守島の日本軍の死傷者は1,018人、ソ連軍は1,567人であった。しかし、大戦でソ連軍の損害が日本軍を上回った唯一の戦場であった。

池田大佐の決心については、敗戦を境に日本人の古くから持っていた価値観も変わってしまい、「平和ボケ」してしまった現代、議論しても始まらない。池田大佐という人は、敵が来れば戦う、そして、運悪ければ死ぬと教育され、それを義務と思って生まれてきた「軍人」だと思う。私の父、先代の理事長も、軍人、軍医であった。死に損ないの人生ならこそ、世の中のためになる仕事をすると言って、人生を生きてきた。

私は、思う。池田大佐ほどの大責任の決心はできないかもしれないが、洛和会ヘルスケアシステムの全職員が、車の運転中、交通事故を目の前で見てそのまま素通りしたり、介護を必要とする人を目の前で見て逃げだしたり、そういう職員が一人もいない洛和会にしたい。もう一度、自分が何の「プロ」なのか考え直し、目の前なら前後見境なく飛び込む、自分がそういう惻隠の情を専門的に特化された職業であることを自覚してほしい。2009(平成21)年1月1日

洛和会ヘルスケアシステム 理事長 矢野 一郎