原則として医行為ではない行為に関するガイドライン

この資料は介護職員が利用者に対して安全、安心して当該行為を実施できるよう、医師法や看護師法に基づく解釈を踏まえられた留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインです。介護現場での喀痰吸引や経管栄養などの医療に関わるケアの実施において、TQM活動を進めていく時、このガイドラインを有効に活用し実施していただけると思います。

※【資料PDF】原則として医行為ではない行為に関するガイドライン [4.4MB]

(出典:厚生労働省老健局 令和6年度老人保健健康増進等事業(株式会社日本経済研究所)https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6/

2025.07

【医療DX】電子カルテ情報の標準化

政府が推進している医療DXの3本柱の1つである電子カルテ情報の標準化の取り組みについてご紹介いたします。 新たに電子カルテを更新する病院においても今後どのように電子カルテが変容していく必要があるか電子カルテの情報共有サービス概要、3文書6情報の概要が確認できる資料です。

(出典:厚生労働省 医政局 特定医薬品開発 支援・医療情報担当参事官室)https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001206320.pdf

2025.01

TQM活動における効果測定「定量評価・定性評価」の指標

TQM活動における効果測定をどのように行っていけばよいのか、現場の皆さんがいつも困っている点です。

今回の資料では、定量評価と定性評価の両面から、改善の効果を客観的に測定できる指標が具体的な例をあげてわかりやすく解説されています。実践的でわかりやすい内容となっていますので、ご紹介します。

(出典:厚生労働省 介護分野の生産性向上)https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

2024.11

介護で働く外国人職員の雇用と定着の促進についての資料

今回の資料は、厚生労働省「介護事業者・外国人介護人材等向けのガイドブック」をご紹介します。

外国人職員が日本の介護現場で働く上で、安心して働き続けられ、キャリアアップやさらなる活躍が見込めることはとても重要であり、その環境づくりのためには施設だけでなく共に働く日本人職員の理解・支援が大きなカギとなります。この資料では外国人職員の意見や、様々なライフステージに合わせた福利厚生など全国の事例が多数掲載されています。

※【資料PDF①】専門性を活かして在留資格「介護」で働く外国人介護職員活躍のためのガイドブック

※【資料PDF②】外国人介護人材のキャリア形成支援のためのガイドブック

(出典:厚生労働省 外国人介護人材の受け入れについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)

2024.10

令和6年度 診療報酬改定説明資料

令和6年度診療報酬改定の内容について、その概要を取りまとめた資料をご紹介します。今年度の診療報酬改定は、6年に一度の医療、介護、障害福祉サービスの同時改定(トリプル改定)となります。 3つの分野において同時に改定が行われるため、重要かつ大規模な改定となっています。 医師および医療従事者の働き方改革、医療機関同士の連携、医療と介護の連携、医療DXの推進等、日々の業務に関わるだけでなくTQM活動を進めていく上でも重要な情報が掲載されています。

(出典:厚生労働省 令和6年度診療報酬改定説明資料等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html)

2024.05

管理職のマネジメント能力

今回の資料は、内閣官房 内閣人事局が作成された国家公務員のための管理職のマネジメント能力に関する資料を紹介します。ここには管理職のマネジメント能力向上に必要な行動や在り方が、具体的な事例で掲載されています。公務員と書かれていますが、民間企業の管理職、あるいは管理職を目指す方々にも大変参考になる内容です。

※【資料PDF】管理職のマネジメント能力に関する懇談会報告書<概要>

(出典:内閣官房 内閣人事局 国家公務員のためのマネジメントテキスト

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/kanri_kondankai/index.html)

2024.01

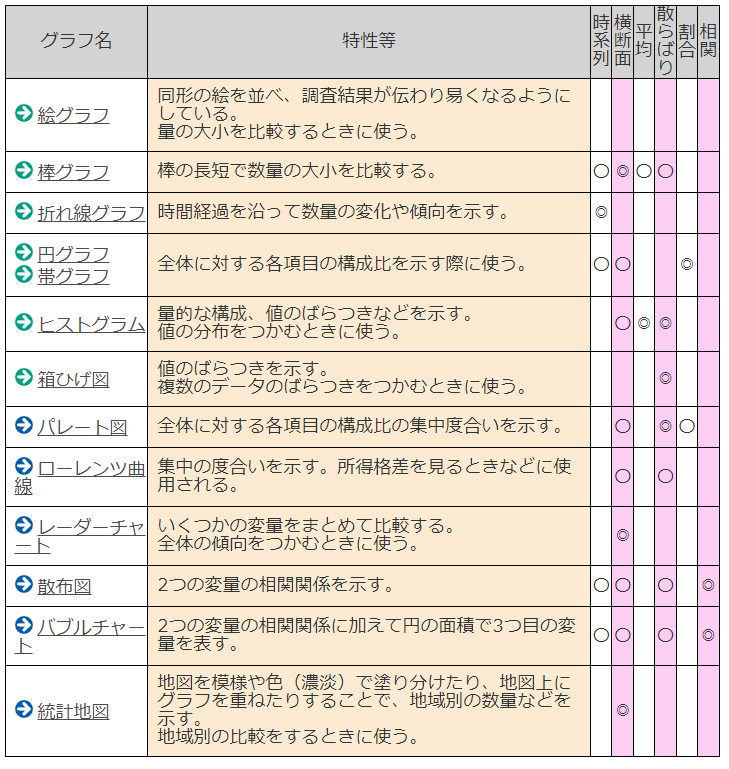

TQM活動に活用できる統計テクニック

TQM活動のプロセスの中で“量や数字”を使って問題を可視化したり成果の測定を行い、どういう見せ方をするかという統計処理がとても大切になってきます。

この資料ではデータをグラフ化するためのノウハウが紹介されていて、グラフの種類と活用方法がわかりやすく説明されています。データを視覚化し、効果的に伝える手段として大いに役立ちます。

(出典:総務省 統計局 なるほど統計学園

https://www.stat.go.jp/naruhodo/9_graph/kihon.html)

2023.11

ICT活用事例集 ~ICT活用でどんな可能性が広がるのか~

この事例集では、教育現場におけるICT(Information & Communications Technology:情報通信技術)の活用がどのように教育の質を向上させ、学習体験を変えたのか。 成果だけでなく導入プロセスや見えてきた課題など、写真・図表と共に具体的に紹介されています。 教育現場での事例紹介ですが、洛和会の医療・介護・関連会社、さまざまな分野で実施しているTQM活動におけるICTの取り組みの可能性を探る際のヒントが散りばめられています。

【資料】教育ICTガイドブック(外部サイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000492552.pdf

(出典:総務省 教育情報化の推進 先導的教育システム実証事業

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/sendou.html)

2023.09

職員が健康で安心して働くことができる職場環境づくりのヒント

今回の資料では医療機関の勤務環境改善に役立つ情報や、医療機関の取り組み事例が紹介されています。 有給休暇取得率UP、残業の削減、医師の働き方改革、働きやすい職場づくり、離職防止、キャリア形成など、具体的な取り組み事例が紹介されており、とても参考になります。

(出典:厚生労働省 いきいき働く医療機関サポートweb https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/)

2023.07

新型コロナウイルス感染症 5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。 それに伴い、今までと何がかわるのか、具体的な内容がまとめられている資料をご紹介します。 感染症の位置づけ変更にともない感染対策が個人や事業者の判断にゆだねられますが、特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設については引き続き行政からの情報を参考にしながら、デジタルツールやオンライン会議の活用、タスクシフト、フレックス勤務の導入などTQMによる業務改善が求められます。

(出典:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html)

2023.06

実践的な動画で学ぶ改善のノウハウ ~効果的な業務改善のヒント~

業務改善にどのように取り組めばよいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?

この資料では業務改善の手順や事例、ヒントが3分程度の動画でわかりやすく紹介されています。

表題には“介護分野における”とありますが、テーマは「事務所の整理整頓」「休憩時間の工夫」「記録フォーマットの見直し」など、さまざまな分野で活用できる内容です。

ぜひ、これからの取り組みへお役立てください。

(出典:厚生労働省老健局 介護分野における生産性向上について https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-elearning.html)

2023.05

業務改善の図解

今回はこれまで行ってきたTQM活動のbefore(現状) → after(成果)がうまく可視化してある図を見つけました。当会でもこの図解のような業務改善が実践され、成果に繋がっています。次年度の改善計画の参考にぜひご参照ください。

※【資料PDF】より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き) P4-P7を抜粋(PDF[2.58MB])

(出典:厚生労働省老健局 介護分野における生産性向上について

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html)

2023.03

医療DXの実現に向けた取り組みについて

私たちが求める医療DXは、医療従事者や患者家族のより良い医療の提供や、働き方改革を実現することにあります。今回紹介する資料はそのアイデア、事例が掲載されており、大いに参考となります。ぜひご覧ください。

※【資料2】医療DXを進めるために(PDF[25MB])

※【資料3】大阪公立大学における医療情報(HL7FHIR)活用の取り組み、展望と課題(PDF[2.7MB])

(出典:厚生労働省 第2回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム資料について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29773.html)

2023.02

改正感染症法について

感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)等の一部改正の法律案が可決され、2022年12月9日に公布されました(2024年4月1日施行)。

改正の趣旨は病棟の確保、発熱外来の対応、医療人材の派遣等、現状に対応できる実効性の確保を医療機関と都道府県と共に国がその処置を講ずるものです。この改正感染症法によって、現場での感染症対策およびTQM活動も影響を受け、タスクシフトやIT利用など、改善策の工夫がさらに求められると思います。

今回はその改正感染症法の厚生労働省の通知文章を掲載しております。

【出典:厚生労働省 法令等データベースサービス -登載準備中の新着通知- 健康局 新着の通知 12月13日掲載分より

https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html】

2023.01

感染症法等の一部を改正する法律案について

国は、新型コロナウイルス感染症の今後の対応において、感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)等の一部改正に向けた議論を深めています。 医療人材、病床、感染症対策物資の確保や現場の水際対策など、TQMが見逃せない事柄です。

今回はその議論が行われている社会保障審議会医療部会において、「感染症法等の一部を改正する法律案についての概要」が示されましたので、関係資料と併せてご紹介します。

【出典:第92回社会保障審議会医療部会(オンライン会議)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00031.html】

2022.12

押印の廃止に関する見解について

働き方のデジタル化が進み、押印について話題に挙がることが多い中、洛和会ヘルスケアシステムのTQM活動においても、押印の廃止に関する意見が各所から挙がっています。 経済産業省がまとめた「押印に関するQ&A」と、厚生労働省老健局の介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会が、押印についての見解を示した資料をご紹介します。

【出典:経済産業省:押印に関するQ&Ahttps://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html】

【出典:第7回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会 資料https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14822.html】

2022.11

働き方改革の基になる業務の見直し類型について

国の各府省において既存業務の縮小・廃止、効率化をはじめとする、業務の見直しを推進した事例などをまとめた『業務見直し 着眼点のヒント集』より、『「業務見直し」作用別分類表(概括版)』をご紹介します。TQM活動が掲げる「無くす 減らす 変える」をわかりやすく説明されている資料となっています。ご参考ください。

【出典:内閣官房ホームページ (内閣人事局 業務の抜本見直し)「業務見直し 着眼点のヒント集」より)「業務見直し」作用別分類表(概括版)】

2022.10

電子帳簿保存法改定について

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」が改正され、取引帳簿の電子保存の要件が緩和されると共に、電子保存の義務付けがなされました。デジタル化の推進の一つとしてご参考ください。

【出典:国税庁ホームページより)】

2022.09

成果を挙げるチーム作りに必要な心理的安全性の確保

内閣人事局が働き方改革の推進に向けた資料『国家公務員のためのマネジメントテキスト』を公表しました。該当テキストの第2章で、「成果を挙げるチーム作りのために必要な、マネジメントの基盤を作る良質なコミュニケーションの実践」を解説しています。現場のTQM活動(業務改善)を推進していくために必要な「心理的安全性」の確保についてわかりやすく説明されています、ぜひご参考ください。

【出典:内閣官房ホームページ (内閣人事局マネジメント改革)「国家公務員のためのマネジメントテキスト 2021.10 Ver.」より 第2章マネジメントの基盤を作るコミュニケーション(抜粋)】

2022.09

観光庁「宿泊業の生産性向上事例集」

従来の経営ノウハウから脱却し、顧客ニーズや従業員の視点から実施した宿泊施設の改善事例を一部ご紹介します。

- A.作業改善、標準化・マニュアル化・マネジメントの徹底 ※資料PDF[120KB]

- B.朝食準備時間の削減 ※資料PDF[83KB]

- C.「はおり」を畳む時間の削減 ※資料PDF[368KB]

事例集は他にも多くの改善事例が掲載されています。ご参考ください。

【出典:観光庁 宿泊業の生産性向上推進事業「ホテル旅館”カイゼン”で人手不足解消! 宿泊業の生産性向上事例集」より」】

2022.08

「朝課外」廃止の動きの広がり

「朝課外」とは九州の高等学校で行われている「0時限目」の授業で、古くから行われているものでしたが、環境の変化や教員への大きな負担を背景に廃止の動きが広がっています。常識を疑い、勇気を持って「慣例を廃する」ことは、TQMの参考になる事例です。

【出典:毎日新聞 2022年5月5日の記事 より】

2022.06