生理機能検査について

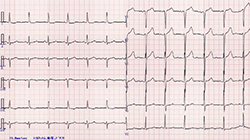

心電図検査

心電図波形

心電図波形

心電図とは、心臓の電気的な活動の様子を波形に現して記録したものです。

この検査は、脈の乱れ、胸の痛み、動悸、呼吸困難などの症状の診断あるいはその経過観察のために行う検査で、術前検査の一つとして、手術を予定されている患者さんの心臓に問題がないかを確認するためにも行います。また、健康そうな患者さんに隠れている異常を発見することもできます。心電図で異常が見られたら負荷心電図・ホルター心電図・心エコーなど、さらに詳しい心臓の検査が行われます。

ホルター心電図検査

ホルター心電図は、小型軽量の記録器を24時間身に付けて、自宅や職場での日常生活や睡眠中の心電図を記録し、解析します。

短時間の心電図検査では見つけられない不整脈や心電図異常を見つけることができます。

肺機能検査

肺機能検査とは、肺の大きさや、どれだけ一気に息を最後まで吐き切ることができるかを調べます。

術後の無気肺や肺炎といった合併症などを防ぐために、術前のルーチン検査として、十分な呼吸機能があるかを確認するためにも行っています。

呼吸機能検査は患者さんの理解や最大の努力があって初めて正確な検査データを得ることができます。検査データは患者さんの頑張りにより大きく影響されます。このため、私たち検査技師は、患者さんにできるだけ頑張っていただけるように、ちょっとびっくりされるかもしれないくらいの大きな声を掛けて検査を受けていただいています。

血圧脈波検査

血圧脈波検査とは腕と足首の血圧を測定し、血管の動脈硬化について調べる検査です。上肢と下肢の血圧を比較することで動脈のつまりの程度を知ることができ、脈の伝わり方を調べることで動脈の硬さの程度を数値として表すことができます。

心エコー検査

心臓は、左心室・右心室・左心房・右心房の4つの部屋と、血液の流れを正しく保つための4つの弁から成り、全身に血液を送るポンプの働きをしています。心エコー検査では、心臓の動き・大きさ・心臓の筋肉や弁の状態・血液の流れなどを観察し、弁膜症・心筋梗塞・先天性奇形の有無や、ポンプ機能が良好に動いているかどうかを判定します。

また、術前検査として、心機能評価や心臓に隠れた病気がないかも調べています。

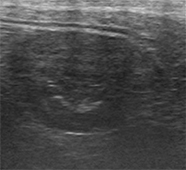

腹部エコー検査

腸炎

腸炎

肝臓や胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓などの臓器について、その大きさや炎症の有無、腫瘍・結石の有無、形態異常などを観察します。(例:胆嚢ポリープ、胆石、水腎症)

また、おなかが痛いときの原因検索や治療経過観察などの目的で行います。

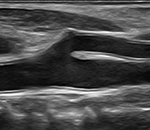

頸動脈エコー検査

頸部(首)には、脳に血液を送る頸動脈と椎骨動脈という動脈が走行しています。この検査では、この左右の動脈の動脈硬化の進み具合や血液の流れを観察します。

頸動脈の壁の厚さ(IMT)を計測したり、血管内のプラーク(血管内腔への隆起性形状を呈するもの)の有無、動脈内の狭窄(きょうさく)や閉塞の有無を調べます。

頸動脈(異常所見なし)

内頸動脈閉塞例

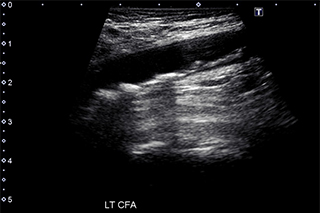

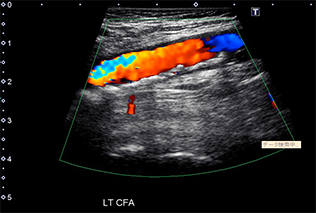

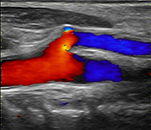

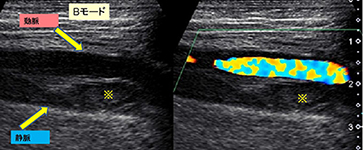

下肢動脈エコー検査

下肢の動脈(大腿動脈や膝窩動脈など)の動脈硬化の程度や、動脈硬化により血管が細くなっていないかどうか・閉塞していないかどうかを観察します。

足が冷たい・痛い・しびれるなどの症状があるときに施行します。

大腿動脈(動脈硬化例)

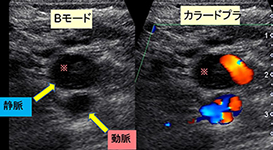

下肢静脈エコー検査

大腿部(足の付け根)から膝、膝下の静脈の血液の流れの状態を観察したり、静脈内に血液の塊(血栓)がないかを調べます。

足が腫れる・むくむ・痛いなどの症状があるときに行います。

また、術前検査として、手術前に下肢静脈に血栓がないことを確認しています。

エコノミークラス症候群とは

飛行機の狭い座席に長時間座っていた乗客が、機体から降りた直後に倒れる病気です。「ロングフライト血栓症」ともいいます。 足の静脈に血の塊ができ、その血栓が肺に詰まって呼吸困難や心肺停止を招く肺塞栓症(肺動脈血栓塞栓症)を起こします。

静脈内血栓